- ホーム

- 熊大通信

- Vol .92(2024年4月)

- 特集Ⅱ超異分野de熊大イグニッション~魔女狩りからビッグバンまで~

~魔女狩りからビッグバンまで~

熊本大学に新たにオープンした芸術・文化発信拠点、音楽ホールを舞台に行う熊大通信編集委員会委員4名のトークセッション。文学、物理学、法学、薬学の専門家がさまざまな話題にイグニッション(点火、着火)して展開。学問分野を越えた新たな発見や知的ダイナミズムなど、「本気で学問する面白さ」をぜひ体感してください。

|

|

|

|

|

松岡 浩史 准教授 専門はルネサンス魔術と魔女狩り。シェイクスピアを研究中。 |

小出 眞路 教授 巨大ブラックホールの近傍から噴出する高速宇宙ジェットを研究中。 |

濵田 絵美 准教授 自然災害の被災者の生活再建を支援するための制度を研究。 |

倉内 祐樹 准教授 ストレス対処能力・社会適応能力が形成されるメカニズムなどを研究。 |

魔女はどこにいるのか

松岡(コーディネーター) 今回、トークセッションをすることになった背景は、昨年7月に『熊大通信』リニューアルの打ち上げを行った際、我々の話が大変面白かったということで、異分野の研究者たちが話し合ったらどうなるかということを記事にしてみようということでしたね。まずメンバーの専門分野・研究内容に関して改めて共有しましょう。私の専門はルネサンス魔術、それからシェイクスピアなどの初期近代の演劇を研究しています。

小出 プラズマ物理学を専門にしています。今はブラックホール周辺のプラズマの研究をしています。

濵田 民法という市民生活に密着した法律を専門にしています。近年は、「平成28年熊本地震」で私自身が被災したこともあり、どういった形で被災者の生活再建を法制度の面から支えることができるのかを研究しています。今年の元旦、「令和6年能登半島地震」が発生したこともあり、このような研究はますます大事になってくると考えています。

倉内 脳科学、中枢神経系を専門にしています。学問領域で言えば、薬理学、薬が身体にどう作用するかという研究ですが、今は、薬だけではなく、心理療法、人の心とは何だろうということにも興味を持ち、研究しています。

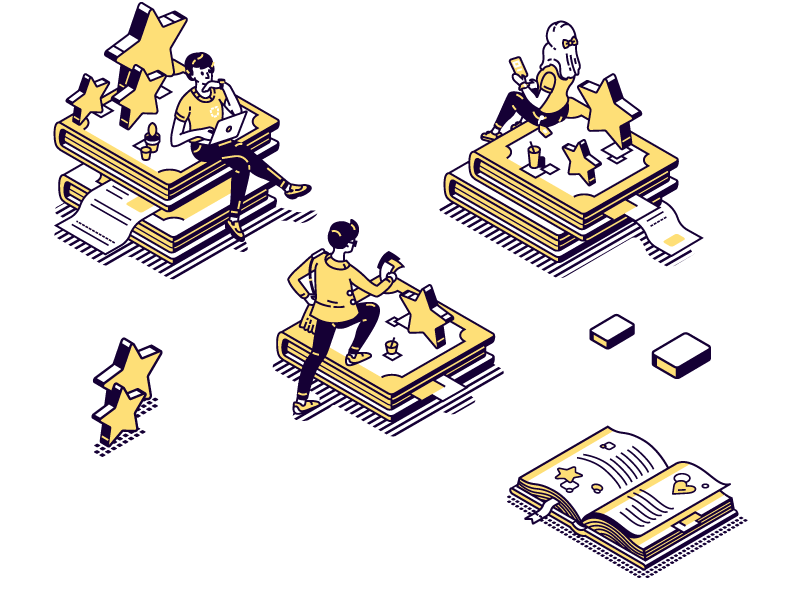

松岡 打ち上げのときには、魔女狩りと麦角菌(ライ麦などの穀物に感染するカビ菌の一種)の話で盛り上がりましたよね。魔女の定義は、15世紀に腕利きの異端審問官が著した『魔女に与える鉄槌』により大きく変わりました。それ以前の魔女は、老婆=超自然的な力を持つ者の伝統的イメージでしたが、悪魔と契約したか否かで魔女の認定・処刑がされるようになりました。

小出 実際に害をなしたかどうかとは関係なく、魔女として処刑されてしまうのは、怖いですね。悪魔と契約したかどうかはどうやって確認するのですか?

松岡 ホクロだったり、イボだったりという、いわば誰でも持っているものを悪魔の印として認定していたようです。また、悪魔と交わした契約書というものも残っているんですよ。

濵田 15世紀だったら中世の終期、そこから16~17世紀の初期近代に入る頃ですね。近代化に進みだした時代だからこそ、魔女の証明や契約書の存在など、細かな手続きが必要だったのではないでしょうか。これ以前なら、長老の一言で魔女と認定されそうです(笑)

松岡 確かにそうですね。その後、初期近代に「魔女論争」が起こり、推進派と懐疑派に分かれました。その際の懐疑派の主張は、「魔女なんていない」ということではなく、「魔女とされている人物は幻覚を見ている、自分が魔女だと思い込んでいる」というものでした。ところで麦角菌はLSDと似た幻覚症状を引き起こします。この発生分布を調査した本があって、それを読んだときに、私はヨーロッパにおける魔女狩りと麦角菌の発生分布に相関関係があることにハッと気付きました。いずれ学会で発表をと考えていますが、その前に倉内先生など、薬学の専門家の話をぜひ聞かせてください(笑)

倉内 私は心の研究をしていることもあり、大変面白いお話だと思いました! 麦角菌の中にはアルカロイドという成分があって、自律神経のアセチルコリンの働きを抑えることで脳の血流が下がり、幻覚の症状を引き起こすと言われています。しかもLSDは麦角菌の中のリゼルグ酸を元に合成されているんですよ。そこも繋がるなとますます興味深く感じました。アメリカのマサチューセッツ州で起こった「セイラムの魔女裁判」に関しては、麦角菌がついたライ麦を食べ過ぎたことで、幻覚やけいれんなど、普段とは違う症状が起きて魔女として認定されてしまったという書物を読んだことがありますね。

松岡 そうなんですね。今日は文学、物理学、法学、薬学の専門家が集まっていますが、さまざまな分野を横断する現象は過去・現在とも起こっています。私の研究分野だと黒死病などのローカルな病とも結びついているのが非常に興味深いですし、皆さんとお話することでそれを実感しますね。

濵田 確かに。文学の研究では、どのように学問的なアプローチ、理論に基づく分析や検証がなされているのか、他分野の私はなかなかイメージできなかったのですが、松岡先生がお話された、現代の科学的知見からアプローチする分析手法や倉内先生の薬学の話と繋がるのは、とても面白いです!

|

| 異端審問官であったハインリヒ・クラーマーの著書『魔女に与える鉄槌』。 魔女の定義や魔女狩り人、魔女裁判の心得と手引きが記されている。 |

いったい何がどうなったら「存在している」といえるのか

松岡 ある現象を多角的にみたとき、色々な分野の知見などが繋がってくるのが面白いですね。例えば「存在とは何だろうか」と考えるとき、点は、数学、ユークリッド幾何学では線と線が交わったところと定義されますよね。ただ、そこには体積も面積もない。つまり点は存在するとも、存在しないともいえる。これは仏教でいう「自我」の定義と似通っていると感じます。それに物理学的に言うと、素粒子が振動していれば「存在している」ということですよね。先ほどの「点」や例えば「私」のようなものも関係性の中で定義されると考えています。

小出 「点」や「私」などの「存在」は意識が生むものですね。養老孟司氏は『まる ありがとう』(西日本出版社、2021年)の中で「意識はどんどん抽象化して『同じ』にする。それを繰り返して突き詰めると最後は一つになる。その頂点はユダヤ教、キリスト教、イスラム教のような一神教における『神様』である」と言ってます。仏教では何にあたるでしょうか。「くう空」ですかね?

松岡 「空」は仏教における悟りの境地で、情報の抽象度が極限まで高まった状態です。例えば、「犬」よりも「動物」のほうがその言葉が持っている情報は少ない、つまり抽象度が高いですよね。物理学(熱力学)では、エントロピー(乱雑さ・無秩序さの度合い)が増大するとカオスに向かうと考えるわけですが、情報宇宙ではむしろ知識が統合されてエントロピーは極小化していくと思うんです。ここで小出先生のご専でぜひお伺いしたいのが、なぜビッグバンが起きたのかということです。

小出 まず、なぜビッグバンが起こったのかということについては諸説ありますが、まだ科学的に十分な根拠のない状況です。そこで、なぜビッグバンが起こったといえるのかをお話したいと思います。遠方の銀河ほど、われわれからその距離に比例した速さで遠ざかっているという「ハッブル‐ルメートルの法則」というのがあります。時間を逆回しすると、宇宙は138億年前に1点から生じたことになります。宇宙が断熱膨張しているとすると、宇宙が生まれたときはかなりの高密度・高温であったことになります。そのような想像を絶する状態を揶揄して「ビッグバン」と呼んだ人がいたのですが、いつのまにかこの名称が定着しました。

倉内 ビッグバンが起こらなかったという説はないのでしょうか?

小出 例えば、アルフベンは宇宙の成り立ちをプラズマで説明しようと試みましたが、その宇宙論は否定されています。ビッグバンの初期の高温ガスから発せられた光の残響が電波として観測されます。この「宇宙マイクロ波背景放射」の精密な観測はビッグバン宇宙モデルの予想とみごとに一致しており、今では、ビッグバン宇宙論は精密科学とみなされています。

松岡 宇宙の始まりがビッグバンだとすると、その時点でのエントロピーについて、先生はどうお考えでしょうか。

小出 ビッグバン宇宙論では宇宙は一点から膨張し現在も膨張し続けていますが、膨張が断熱的であれば宇宙のエントロピーは変化しないか増大します。このことから、ビッグバンが始まった頃のエントロピーは最小であったといえます。

松岡 ビッグバンも波動方程式(音波や電磁波などの波動現象を記述するための方程式)で記述するのですよね? 分析哲学的な観点から言えば、波動方程式がなければビッグバンは存在しない。つまり観測者、認識があってこそ、その存在があるのではと私は捉えているのですが。

小出 ぼくには分析哲学からのお話は分かりませんが、ビッグバンや宇宙膨張に関することで不可思議なことはあります。先ほどの「ハッブル‐ルメートルの法則」ですが、最近の観測ではこの遠ざかる速さが等速や減速ではない、つまり加速度的に宇宙が膨張しているというんですね。現在は、そのよく分からないところを「ダークエネルギー」という概念に押し付けていると感じることはあります。

濵田 先生方のお話を聞いていると、研究する際、「何があるか、ないか」の観測、「あるとすれば何があるのか、原因は何か」の分析に重点を置いているように感じます。いかがですか?なぜそこが気になったかというと、法律学、特に私が専門とする民法では、当事者がなにを欲したか(「あってほしい」か)、契約で何を「あるべき」と合意したかということを考えるからです。「あるもの」と「あるべきもの」に齟齬(そご)がある場合には契約違反などの問題が生じるので、これは重要な視点なんです。

倉内 病気、特に精神疾患は、メカニズムはよくわからないけれども、効いているという薬があります。そこからこういう疾患の原因にはこういうものがあるはずだと考えることはありますね。

松岡 「ある」、「ない」でいうと、私は魔女、亡霊、妖精などオカルト的なものを研究対象にしています。オカルト(occult)は、ラテン語で「隠されている」が原義です(対義語は、マニフェスト(manif est ))。目に見えない謎の作用力X(例えば魔女や妖精の持つ力)が何の説明原理になっているのかを考えることが私の研究では多いですね。

|

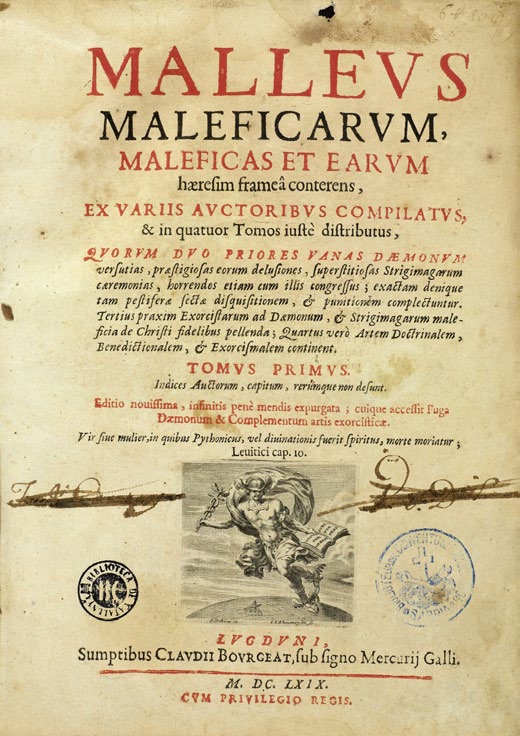

| 16~17世紀に活躍したイングランドの医師、ロバート・フラッドが描いた大宇宙と小宇宙の概念。 大宇宙そのものを人間として表し、層を成す図上には、物理学や宇宙にも関係する「地上(地球)」、「木」、「月」、「人」などを見ることができる。 |

魔術、物理学、錬金術の交差点ニュートン

松岡 他に、皆さんに関連しそうな話として魔術の話があります。ルネサンス期には3層の魔術が想定されていました。一つ目は月の下の世界である物質世界に働きかける自然魔術、二つ目は月よりも上の星々の世界、8層から12層の天球が巡るのですが、それに働きかける占星魔術、三つ目が神々の世界に働きかける儀礼魔術です。

小出 とても面白いですね。地上と天界と神という3層の世界観は、ニュートンが行った研究にもつながるんですよ。ニュートンは、万有引力の法則で、地上と宇宙、魔術でいえば天界の世界が同じ一つの物理法則で動いていることを明らかにしました。ニュートンは、落下するリンゴを見て万有引力の法則を発見したといわれますが、実は月の運動も考え合わせて法則を確信したそうです。ただ、ニュートンは「最後の錬金術師」ともいわれているように、後年は錬金術の研究に熱中したようです。

濵田 こんな形で、文学における魔術や錬金術と現代の科学がつながるんですね。他に何か、意外なつながりはありませんか。

松岡 先の3層の魔術のうち、占星魔術にはエーテルというものが必要不可欠で、これは錬金術にも出てきます。この概念も、科学にありましたよね。

小出 光が電磁波という波の一種であることが明らかになったとき、その波が伝わる媒体がエーテルと呼ばれました。電磁波の存在を明らかにしたマクスウェルの電気と磁気の理論では、光の速さは観測者によらず一定です。アインシュタインはこのことを原理のひとつとして特殊相対性理論を完成させました。この理論により光の媒体としてのエーテルは必要ではなくなりました。

倉内 エーテルと聞くと、薬学では吸入麻酔薬(ジエチルエーテル)を想像しますね。昔、錬金術的な営みに興味を持ったことはあるんです。薬学の人はモノを作る感覚があって、そこに限界を感じていて何とかできないかなと(笑)

松岡 実は私も錬金術に挑戦したことがあるんです。錬金術におけるエーテルは、「作用力そのもの」のことで、物質ではないのですが、これを物質化して操作可能にすることが錬金術師たちの目標だったんです。永遠の物質である「賢者の石」ともいわれますよね。錬金術には明確なレシピとして12ステップがあるのですが、その4ステップ目くらいに「冷たい火」というものを用意しなくてはいけなくて挫折しました(笑)

好奇心の趣くままに学んで語り合う。総合大学だからこそつながる点と線

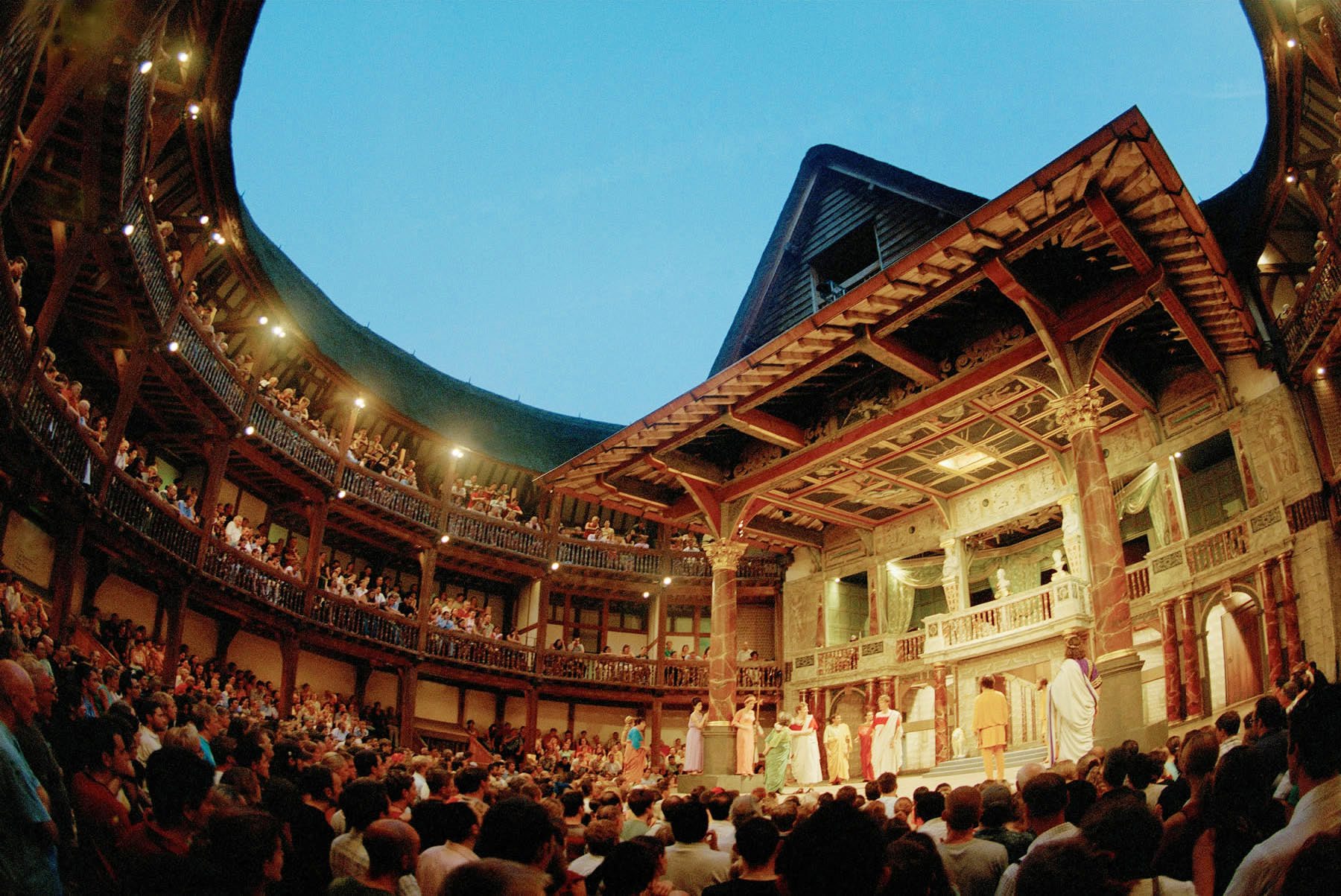

松岡 もうこんな時間ですか! あっという間ですね(笑)。このトークセッションを振り返ると、シェイクスピア自身が建設に関与したグローブという中世の野外劇場を思い起こします。開けた天井と舞台、そして観客という3層が魔術の世界観を表し、私たち登壇者はそこで自由に議論する演者といったイメージで、さまざまな視点で論ずる面白さを存分に味わいました。皆さんはいかがでしたか?

小出 今回のセッションでは、全く分野の違うもの同士で、これほど話が盛り上がるというのは意外で面白かったです。こういう機会をもっと日常的にしたいですね!多様な研究者と話すことで、大学もますます活性化しますし、社会全体にもさまざまな影響を与えることができると思います。

倉内 今日のトークセッションのように、やっとさまざまな分野が融合できる環境がつくられはじめているなと感じています。薬学部ではどうしても薬剤師免許の取得を気にしがちですが、一歩、社会に出れば、多様な人と話して協力していくことが大切です。学生の皆さんには、色々なことに興味を持ち、知識を身に付けてほしいと思います。

濵田 一つの物事を異なる分野からアプローチすると、どうなるかという学問的な面白さを体感しましたし、例えば「存在」や「エーテル」など、一つのキーワードからバトンを繋ぐように連想して、さまざまな話が発展することで、新しい見方を教えてくれるのも面白いと感じました! 熊本大学は総合大学だからこそ、これができると思います。医学部や薬学部など、キャンパスが異なる学部の学生であっても教養教育の授業やサークルなどで集いますし、学生たちにもどんどん他学部の学生と話して、今日私たちが感じたこの面白さやダイナミクスを味わってもらいたいです!

松岡 私も楽しかったです! 学会では、針穴に糸を通すような、どうしても近視眼的視点な議論になってしまいます。エントロピーなんて口が裂けても言えません(笑)。でも、そもそもなぜ自分が研究者になろうと思ったかというと、こういう話がしたかったからなんですよね。スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学卒業式での有名なスピーチの中に、「Connecting thedot s」という発想がありますが、それぞれ「点」で研究しているものが繋がったり、ある程度共通した問題意識があったりと非常に興味深かったです。熊大生や『熊大通信』の読者の皆さんもぜひ自分の好奇心の趣くままに、色々なことを学び、語り合ってください。

|

| 今回のトークセッションで松岡准教授がイメージしたシェイクスピア時代の芝居小屋「グローブ(The Globe)」。青天井の張り出し型の舞台。舞台の天井には黄道十二宮が描かれ「天」を、ステージの地下は「地獄」を示す当時の宇宙像が舞台に再現されていた。(写真出典/https://www.shakespearesglobe.com、写真撮影/ジョン・トランパー) |

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳