- ホーム

- 熊大通信

- Vol.91(2024年1月)

- 研究室探訪 – 熊本大学大学院人文社会科学研究部(法学系)池邊研究室

裁判を受ける権利を守り、真実と公平な判決を導く

「民事訴訟法」に規定されている民事裁判手続の制度設計に取り組み「民事訴訟法学」を探究する池邊研究室を訪ねました。

|

|

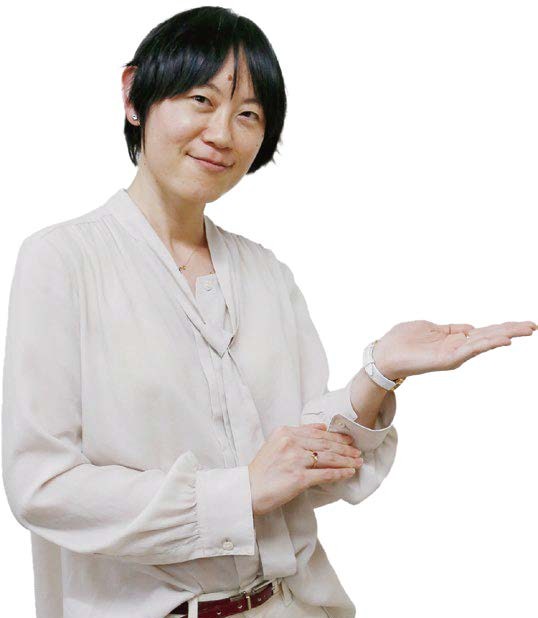

池邊 摩依 准教授 |

憲法の授業などで習うことが多い、権利の実現を保障する重要な権利である「裁判を受ける権利」(憲法32条)を具体化するのが “民事訴訟制度”。権利を実現するために、社会に不可欠な制度といえます。どのような手続であれば、適切な判決がくだせるのか、そのための制度設計を提言するのが民事訴訟法学の役割です。

「私のガソリンはコーヒー」と語る池邊准教授の研究室には、こだわりのカップがズラリ

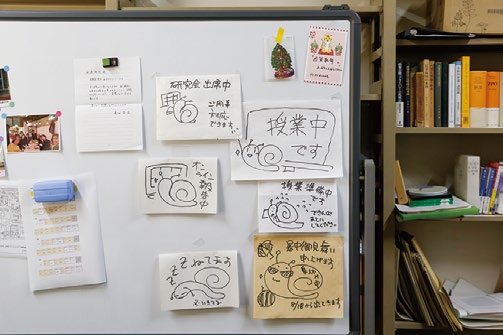

研究室のドアの前には「授業中」や「暑中御見舞い申し上げます」などのカタツムリ(マイマイ)の手描きイラスト付きメッセージを貼ることも

民事訴訟法学 “裁判を受ける権利”を実現 公正な手続を提唱する学問領域

一人ひとりの“民事訴訟法観”を育み独自の視点で問題解決できる力に

「民事訴訟法学」の本質は、公正な“民事訴訟手続”の実現です。例えば裁判で証人尋問を行う場合、法廷に立って証言してもらうのか、オンラインでいいのか。あるいは書面を提出してもらうのかなど具体的な手法についても研究の対象です。学生たちは、判例や学術論文を研究するほか、活発な意見交換を通して論点を深め、真実へと導くための制度設計を考察していきます。

池邊准教授を今の研究へと魅了したのは、松本博之大阪市立大学名誉教授。

一連の手続を多角的な視点を提示しながら、導いてくれた恩師だ。

「講義が難しくもおもしろくて、“民訴”にハマりました」と本を手に語る

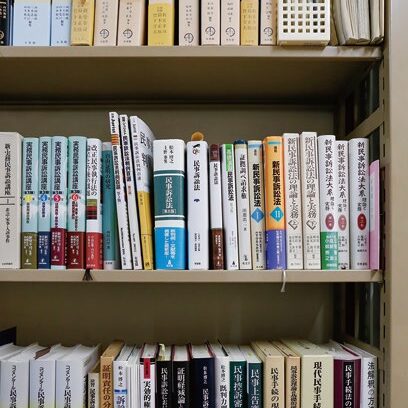

研究室に設置された書棚の一角にずらりと並んでいるのは、日本法の教科書たち。

池邊准教授は、著者によって異なる“民事訴訟法観”を広く学び、独自の視点を育ててほしいと学生たちに期待している

「ドイツ法コンメンタール(注釈書)」はもちろんドイツ語で書かれている。

日本法はドイツ法になぞらえて作られたため、条文構造がよく似ているのだという。

条文と判例が辞書のようにまとめられた池邊准教授おすすめの一冊

研究で広がる視野と知見 法科大学院へ進学し、法曹を目指す

|

|

法学部法学科4年 |

民事訴訟における弁論主義の適用範囲について、裁判例や学説の対立等を基に研究しています。私は、法科大学院に進学することが決まり、将来は法曹になりたいと考えています。法学は一つの論点でも多様な学説や裁判例が存在するので、研究を通してそれらを深く掘り下げ、将来のために自らの知見を広げていきたいと考えています。また、「裁判例は絶対的に正しい」という先入観に囚われることなく多角的に検討することで、自らの意見を芯のあるものにしていくことが目標です。

判例や文献の解釈に意見交換 気付きをくれる仲間たちに感謝

|

|

法学部法学科3年 |

「裁判外紛争解決手続」(ADR)について、当事者間の合意の存否という観点から「その手続きが当事者の訴権を制限するかどうか」について研究しています。民事訴訟法は身近な判例が多いので、社会に出た後も役立つ知見になると考えています。判例や文献などを読み、自分の解釈を研究室で発表し、思いもよらない視点からの意見があると、「そういう見方もあるのか」と気付いたり、潜在している問題や解決法を見出した瞬間がすごく楽しいです。ゼミ生の皆に感謝しています。

Seedsの未来

本研究室の学生たちには、「正しい結論に導くには、どんな手法が適切なのか」という制度設計から学んだ視点と深い考察を生かして、身近な出来事やトラブルが起きたときに対処できる力を身に付けてもらいたいと池邊准教授は語ります。

研究室をのぞいてみよう!!

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳