- ホーム

- 熊大通信

- Vol .93(2025年 SUMMER)

- 工学×教育学

建築音響学と特別支援教育研究が出会ったら

教育現場の音環境向上の重要性が見えてきた!

建築学において音環境に注目し研究を続けている先生方と、特別支援学校を含めた教育現場における環境づくりに着目している教育学分野の先生が出会い生まれた異分野融合研究をご紹介します。

-

音環境のエキスパート

- 大学院先端科学研究部 人間環境計画学分野

- 川井 敬二 教授

建築において健康で快適な空間づくりを目指す建築環境工学の中で、音からの設計を扱う「建築音響学」を専門としています。 「建築音響にもいろいろあり、私のメインテーマは子どものための建築音響設計。特に幼稚園や保育園、そして特別支援教育の現場における音響設計の有効性を検証しています」

-

学生時代から融合研究に参加

- 大学院先端科学研究部 人間環境計画学分野

- 丸山 直也 助教

建築音響学が専門。川井教授のもとで学位を取得した際の論文は、大勢が話している場所でどう快適性を確保できるかを、カフェやレストラン等を対象に研究した 「多群会話空間」がテーマでした。「この融合研究には博士課程1年の時に参加。音環境設計における吸音の有効性を検証する実験を行いました」

-

心理学と特別支援教育の専門家

- 大学院教育学研究科 特別支援教育講座

- 菊池 哲平 教授

心理学や特別支援教育を専門に、特に自閉症スペクトラムやADHD等の発達障がいを対象に研究を進めています。 「それらの障がいを持つ子どもたちにとって、学校を学びやすく生活しやすい場にするためにはどんな支援ができるのかが主な研究テーマ。通常の学校・学級の授業や教室環境についても研究しています」

多様な聞こえのニーズに対応する教室の建築音響設計の効果検証

ADHD傾向の被験者は吸音環境で成績が向上

融合研究前にあった課題を教えてください。

川井 保育園・幼稚園での建築音響設計の研究には15年くらい前から取り組んでいて、言葉の発達段階にある小さい子どものために、残響を抑えた聞き取りやすい空間の重要性を実証してきました。その中で、特別支援教育の場にはさらに建築音響的な工夫が必要ではないかと思っていたところに偶然、菊池先生と出会う機会がありました。

菊池 学校の教室環境は、子どもたちの過ごしやすさに充分に配慮されているとは言い難いと思います。子どもたちにとってどんな環境がいいのかをもう少し検討したほうがいいのですが、私たちには建築的なノウハウがありません。音に関しても、きちんとデータを取り研究ベースまでもっていくとなると、専門分野が違います。川井教授と出会うことができ、建築学的に教室環境を研究できる魅力的な話だと思い、一緒に研究を行うことになりました。

どのような融合研究を行ったのですか。

菊池 最初は、特別支援学校で実験をさせてもらいました。私の研究室の学生たちに手伝ってもらい、不織布でできた吸音材を天井に張った吸音材がある時と、それがない時の両方で、子どもたちの様子をビデオ撮影。子どもたちが、1時間に何回動いたかなどを測るタイムサンプリング法で、吸音材があるとどれくらい落ち着いて先生の話が聞けるようになるかを調査しました。すると、吸音材がある時のほうが子どもたちの動きが減り、先生に聞きなおすという行動も減ったんです。

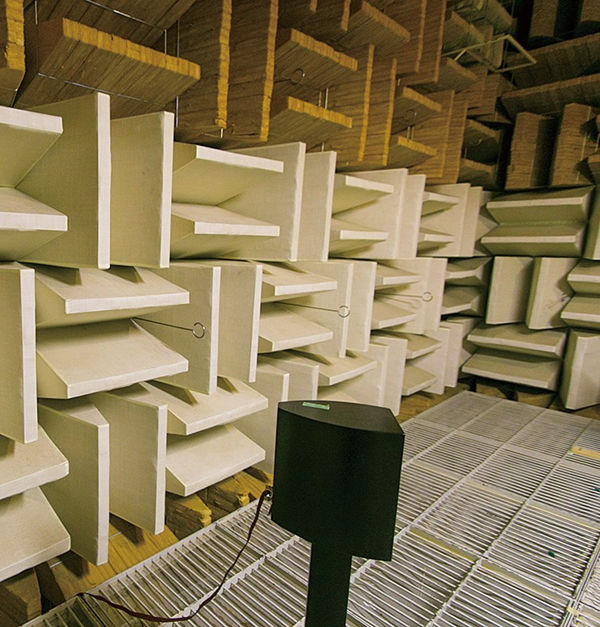

丸山 どれくらい吸音すればどれくらいの効果があるのかデータを取って明らかにする基礎的な研究は、大学内で実施しました。バブルノイズ(人の声を重ねたざわざわした音)を大きな音量で流した部屋で、吸音ありと吸音なしという2つの条件で同じ学生たちに同じ認知課題に取り組んでもらう、というものです。

菊池 その際使った認知課題は、読み上げられた数字をそのまま復唱する順唱、あるいは逆に復唱する逆唱課題、文章で出される四則演算を解く算数問題などです。学生たちにはあらかじめADHD尺度と呼ばれる質問に答えてもらい、ADHD傾向群と非傾向群を把握。そのうえで全員に、吸音ありとなしで認知課題に取り組んでもらい、その成績を測定しました。

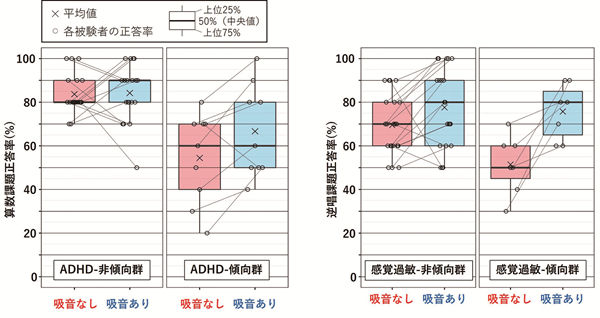

丸山 結果は、ADHD 非傾向群では、吸音があってもなくてもそれほど差はありませんでした。しかしADHD傾向群では、吸音されていない環境だと成績が悪くなり、吸音されている環境だと、ADHD 非傾向群と同じくらいの成績を取ることができたんです。これは、吸音されていない環境は、ADHDのような特性がある人にとって不利になるということ。つまり、実際の教室等では、発達障がい特性がある児童生徒の学習のためには、学習環境における吸音が有効であることが示唆されたことになります。

|

|

| 吸音材設置の様子 | |

実験で使われた全指向性スピーカー |

建築音響学の試験に使用される無響室 |

- 大学生28名を被験者とした大学内での実験結果の一部

-

丸山,川井,菊池, 発達障害特性と認知課題遂行への吸音の効果との関係に関する実験,日本建築学会技術報告集,29巻71号(2023)

算数課題の正答率と、逆唱課題の正答率

それぞれの箱は正答率の範囲を示す。ADHD非傾向群は、吸音なし(赤)でも吸音あり(青)でも正答率はほぼ同じ。しかしADHD傾向群は、吸音なし(赤)の場合は正答率が低くなり、吸音あり(青)の場合、正答率がADHD非傾向群とほぼ変わらなくなることがわかる。吸音材を設置すれば、ADHD傾向のある人も傾向のない人と同じくらいの認知能力になるという可能性が示唆された。

さらなる融合研究で成果を教育現場に届けたい

融合研究の意義とは。

川井 私の専門である工学研究は、最終的に社会に役立つことが目標です。建築音響の理論や技術が教育現場の環境を良くすることは間違いないのですが、工学分野からでは、実際の教育現場で何に困っていて何を求めているか、知りようがありません。今回の融合研究では、子どもたちが実際にどんな環境、どんな形式で学んでいるかを現場で知ることができましたし、そこに響きを抑えたり遮音する技術をどう有効活用できるのか、展望が見えました。菊池教授による認知課題の実験なども、学べることが多かったですね。

菊池 あまり集中できない児童に対し、教育現場でできることと言えば、黒板の周りに掲示物を貼らないとか、そういったソフト面が主です。ハード面の取り組みは、やっぱり建築分野の専門家が身近にいる環境でないと難しいんです。様々な専門分野がありこういった異分野融合研究につなげやすいことが、熊本大学の力だと思います。

今後の展望は。

川井 他大学との共同ですが、幼児教育分野の研究者と融合研究を進める予定です。テーマは「保育者の保育実践と園児の生活に対する残響低減の効果」。建築学の中だけではなかなか社会実装につながりませんので、この融合研究にも期待しています。

丸山 私は現在、図書館のラーニングコモンズを対象に研究しています。ラーニングコモンズは、人が集まりディスカッションしつつ勉強もするという空間ですが、実は音についてはまったく考慮されていません。建築音響学に、教育学や図書館学などの知識も融合させて研究を進めたいと思います。

菊池 教室の音環境をどうすれば効果が上がるかがわかっても、実際に学校の環境を整えるとなるとコスト面などのハードルが高いと感じています。そこを超えるにはもっと多くのエビデンスが必要です。より多くのデータを収集するためにAI を活用するなど工学分野の力を借りたり、様々な面から効果を測定するには医学や理学の力も必要。社会実装には制度整備の面で法学の力も不可欠です。研究から得られたことを実際に子どもたちのところへ届けるには、もっといろいろな人たちの力が必要だと考えています。

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳