- ホーム

- 熊大通信

- Vol .93(2025年 SUMMER)

- 発生医学× 機械工学

マウス胎児の脳内を世界で初めて計測

ミクロの工学技術が発生医学に新しい光を当てた!

発生医学研究の脳発生分野で、小さなマウス胎児の、さらに小さな脳内の力学環境を測りたかった研究者と、半導体加工技術をはじめとしたナノ・マイクロ工学技術を専門とする研究者が出会い生まれた異分野融合研究をご紹介します。

-

脳発生の研究者

- 発生医学研究所 脳発生分野

- 畠山 淳 准教授

身体の組織や器官の発生機序を明らかにし、かつ、病態の解明や治療法の開発につなげる基礎研究を行っているのが熊本大学発生医学研究所。畠山准教授はここで、脳の発生を専門に研究を続けています。「ヒトはなぜ大きな脳を持つことができたのか、また、高次な知能に結びつく脳のシワはどうできていくのかはまだほとんどわかっていません。そこを明らかにしたいというのが私の研究です」

-

小さなデバイス開発の研究者

- 大学院先端科学研究部 生命分子・医用材料分野

- 中島 雄太 准教授

半導体加工をはじめ、工学的技術を用いた小さなものづくりが専門の中島准教授。作製した小さなデバイスを使ってオルガノイド(疑似臓器)を作り、それを病態解明や薬の有効性を見る研究につなげるなど、得意とするのが医工連携です。「今特に力を入れているのが、50億個という血球の中にあるわずか10個程度のがん細胞を検出するがん検診ツールの研究。工学を生命科学研究や医療につなげる研究を続けています」

ナノ・マイクロ工学技術で探る『ヒト脳の大型化の謎』

胎児の脳室の力学環境を世界で初めて確認

実施された融合研究について教えてください。

畠山 脳のサイズは、発生の段階で、将来の脳を構成するニューロンなどを作り出す神経幹細胞の数をどれくらい作り出せるかに起因します。神経幹細胞がより少ないマウスの脳は小さくなり、マウスの何倍もの神経幹細胞を持つヒトは大きなサイズの脳を持つことができます。世界の脳発生研究では、ヒトが多くの神経幹細胞を持つために獲得した遺伝子を明らかにする研究が盛ん。一方で、神経幹細胞を取り囲む外的要因の視点からの研究はまだほとんどありません。私は、神経幹細胞の増大に、神経幹細胞の周囲の環境の種間差がどのような影響を与えているかに着目。外的要因である脳脊髄液中の増殖因子や力学刺激の種間差が、ヒト脳の大型化に関係あるという仮説を持って研究を進めています。

そこで、まず試みようと思ったのが、マウス胚の脳内の力学環境を知るための脳室内圧測定。ただ、とても小さなマウスの胚の、さらに小さな脳室の圧をどう測ればいいのか考えていた時に知ったのが、先端科学研究部の中島准教授の存在でした。

中島 私の専門はそもそも、半導体の加工技術を使って小さな道具、機械や装置を作ること。畠山准教授から話を聞き、脳室の圧を測ることは可能だと考えました。

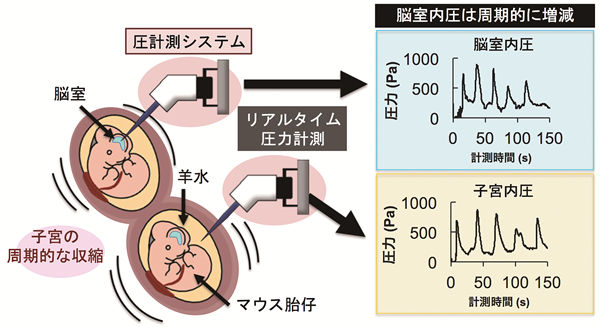

ストローの中に液体を入れて片方から圧力をかけたら、液体は反対側に飛び出します。それと同じ原理のものを小さな空間で作りました。小さな場で何かを測るときはマクロな場で測る場合と現象が違ってくるので、小さな場で測るためには小さな装置が必要です。今回の装置も手のひらに収まるサイズで、脳に刺せる細い針がついています。装置の中には脳よりも小さなサイズの水が流れる場所があり、その水がどれくらい圧縮されたかによて脳室の圧がわかります。もちろん最初からうまくいったわけではなく最初は全然測ることができませんでした。圧が逃げないように針の長さを短くしたり、針を出すチューブの材料もいろいろ変えてみたりと試行錯誤。ここで、当時修士課程の学生だった赤池麻実さんがとにかく頑張ってくれました。

|

| 脳圧を測ったデバイス |

畠山 測定の結果、脳脊髄液で満たされた脳室は陽圧で、それも、圧は周期的に増減し、一定ではないことがわかりました。一定でない理由は、胚を育む子宮が一定間隔で収縮と弛緩を繰り返しているから。その力が、脳室の中の脳脊髄液にもおよんでいます。これを世界で初めて確認することができたのは、中島准教授と赤池さんのおかげです。今後は、様々な動物で力学環境を調べて脳サイズとの関連を明らかにし、ヒト脳の大型化における力学刺激の役割を解明したいと考えています。

|

| マウス胎児の脳室の圧を計測したグラフ(上)。子宮の収縮と弛緩のグラフ(下)と同じ線を描いている。 |

異分野融合研究で世界中の人々に貢献したい

異分野融合研究の意義をどうお考えですか。

中島 私は工学が専門ですが、もともとは医学に興味がありました。今、畠山准教授との融合研究も含め様々な医工連携研究を進めながら思うのは、医師のように目の前の患者を治すことはできないけど、工学分野で研究する医療機器を通してなら、世界中の人々に貢献できる可能性があるということ。自分だけの研究なら自己満足に終わってしまいますが、医学や薬学の先生方と一緒にやっていると、必要としているところに必要としているツールを届けられるという、異分野融合研究の意義を感じます。

畠山 中島准教授はもう本当に医学や薬学分野から引っ張りだこなんです。中島准教授のような方がいると、私たちも新しい研究の扉を開けることができます。

|

| 発生段階で大きさが違うマウスの胎児 |

今後の展望は。

中島 今回は計測に成功したわけですが、次は、その力学的環境を制御する技術を開発することで、幹細胞をより望むものに近い臓器に成長させる、より研究に役立つオルガノイドを作ることができるなどの可能性につなげられるのでは、と考えています。

畠山 私は、脳発生のメカニズムを明らかにしたのちは新生児医療に貢献したいと考えています。日本は早産児や低出生体重児が多いのですが、彼らは子宮環境外で育つ時間が長く発達障がいなどのリスクも高いとされています。ヒトの脳の正常発生を知ることができれば、どんなケアをすれば早産児の障がいリスクを減らせるかがわかる、そこに貢献できると思っています。

|

この研究で学位を取得

- 大学院先端科学研究部

医工学部門 - 赤池 麻実 育成助教

学生時代に研究に参加

学部4年次からこの融合研究に参加。脳室の圧を測るデバイスの開発と計測を行いました。私が所属する工学と発生医学では用語も考え方も大きく異なり最初は戸惑いましたが、少しずつ理解を 深め乗り越えました。自動車やロボットなどの工業分野に役立つ工学知識が生体内の現象理解にも不可欠であることは、大きな発見でした。苦労もありましたが、最終的に脳圧の計測という目標を達成でき、この研究で学位を取得。畠山准教授や中島准教授の期待に応えたい思いが自分の成長の原動力になりました。真摯に課題に向き合い、時には人の助けを借りる大切さも学びました。

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳