- ホーム

- 熊大通信

- Vol .93(2025年 SUMMER)

- 特集Ⅰ 異分野融合~熊本大学の分野を超えた研究が、新しい世界の扉を開く~

かつてないスピードで変化が進む現代社会に、単一のやり方や考え方で対応することはもはや不可能です。

そこで今、サイエンスやビジネスの世界でも注目されるのが「異分野融合」。

分野の垣根を越えて知識や経験、テクニックが混ざり合うとき、そこにイノベーションは生まれます。

INTRODUCTION

人文社会科学、自然科学、生命科学、これらすべての学問領域を有する熊本大学。総合大学であるという強みを生かし、様々な異分野融合研究が進められています。

それをさらに強力に推進すべく活躍しているのが、University Research Administrator(URA)。大学の研究力強化を担う専門職員です。異分野融合研究の意義や熊本大学の取り組みなどについて、URAのお二人に語っていただきました。

|

| 福田主任URA(左)と曽我URA(右) |

異分野の視点が研究を加速する

- 主任URA

- 福田 直子

研究は学問として細分化され、研究者の専門性はより深く狭くなっています。その中で研究者が突き当たるのが、自分の専門だけでは解明できない部分や、他分野と接触する部分。例えば生命現象を見る研究にも、力学や工学の力を必要とすることが多々あります。

今、研究の世界では、それぞれ細かく深く専門性を磨き鋭い知識を身につけた異分野の研究者同士が結びつくことで、その課題を乗り越え、新しい研究や知見につなげようとする潮流が生まれています。7学部1学環、6大学院を有する総合大学である熊本大学にはあらゆる分野の研究者が在籍しており、異分野融合を学内で進められる大きな強みを持っています。熊本大学の各キャンパスはすべて近距離内にあり、研究設備や機器、それらを運用する人材など、 研究基盤が充実していることも、異分野融合研究を支えています。

自分の専門分野にほかの分野の視点が入ってくると、それまで当たり前だったことがまったく違って見えることもあり、それが研究をさらに大きく発展させるきっかけになることも。現代ではますます複雑化する社会問題の解決に対して、科学技術や研究への期待も高まっています。様々な研究分野が垣根を越え、さらには企変や自治体とも連携し融合することが課題解決につながると考えています。

つながるきっかけを積極的に創出

- URA

- 曽我 美南

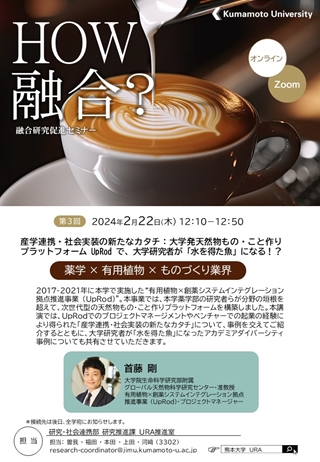

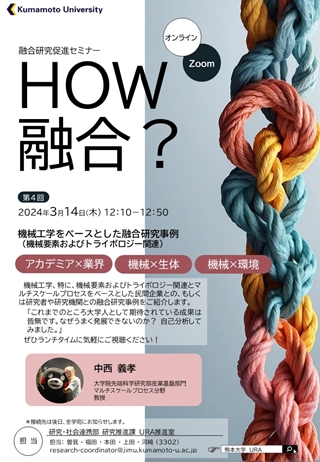

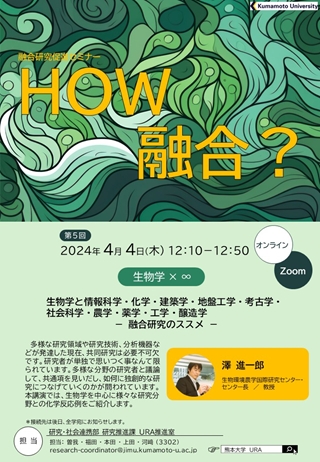

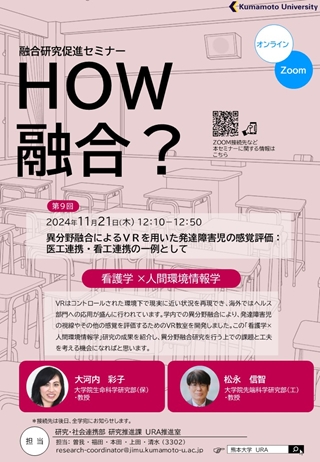

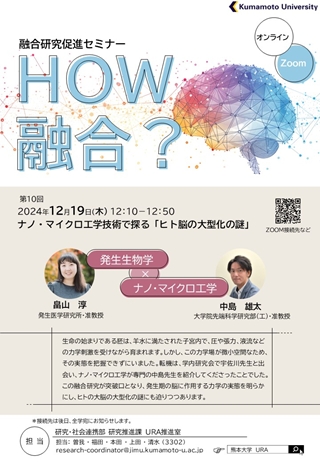

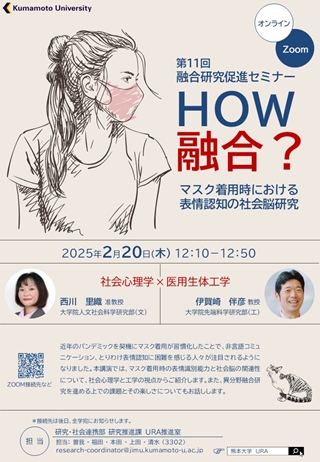

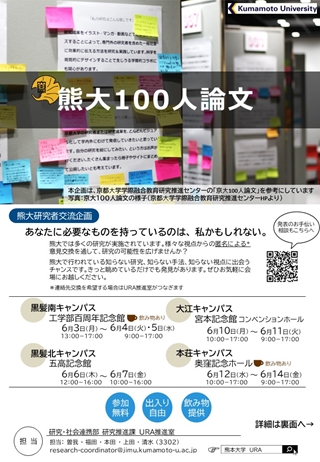

私たちが所属する研究開発戦略本部では、異分野融合研究を促進する様々な取り組みを行っています。そのうちのひとつが、学内セミナー「HOW融合?」。熊本大学内で精力的に異分野融合研究をされている先生たちに、研究内容や融合研究を進めるうえでの工夫を共有していただくことで、融合研究のご経験がない先生方にも融合研究を行うヒントやきっかけを得ていただくことが目的です。そのほか、分野を問わずに研究の内容や手法、課題を発表しあうポスター発表会「100人論文」は、京都大学の先生が発案された取り組み。 全国の大学に広がっており、熊本大学でも「熊大100人論文」として実施し、これまでに約20組をマッチングし、実際の研究に発展しているものもあります。半導体に関する異分野融合研究も活発で、 例えば半導体と生命系の先生方が積極的にディスカッションをされていたり、そのほかにも自発的に異分野融合研究の勉強会やセミナーを開催する先生方もおられたりと、機運の高まりを感じています。

また、異分野融合研究に積極的な先生方のもとでは学生も異分野融合研究にかかわることが可能です。学生を対象にした博士人材育成プログラムには、異分野融合研究を見据えた支援制度も。採択された学生には研究費だけでなく生活費相当額も支給され、研究環境や学位取得後のキャリアパス形成をサポートしてもらえます。

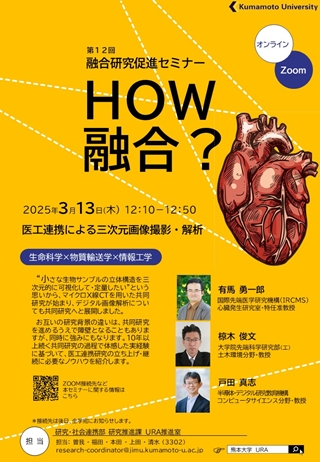

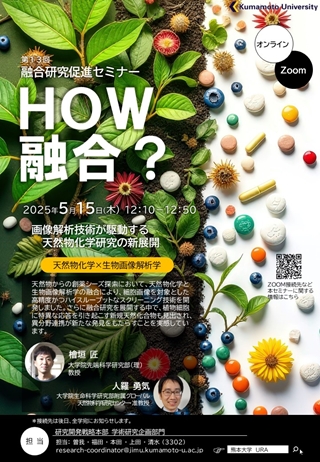

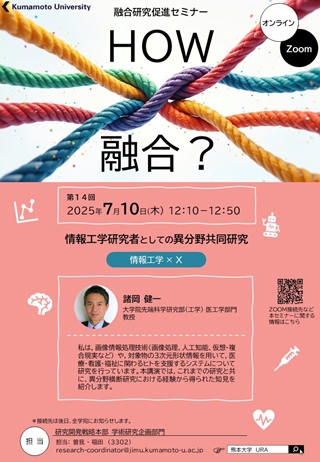

- 学内セミナー「HOW融合?」

-

セミナーではこれまでに、14組の異分野融合研究が発表されました。

今回はこの14組の中から、異分野同士が結びつくことで「見えなかったものが見えた」、 そんな融合研究3組をご紹介します。

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳