- ホーム

- 熊大通信

- Vol.89(2023年7月)

- This is Diversity! This is the Kumadai-Hub!

This is Diversity!

This is the Kumadai-Hub!

|

|

生命資源研究・支援センター |

共創を通じた社会貢献を目指す「熊本大学イニシアティブ2030」。

2019(令和元)年に発足した有志の教職員・学生による自発的な集いである「Kumadai-Hub」が、学内外から注目を集めています。

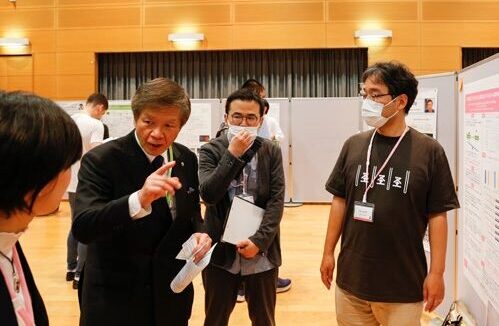

4月21日に開催された「第2回Kumadai-Hub巡回ポスター展」(熊本大学工学部百周年記念館)で、自らの研究や活動の内容について、来場者と熱く語り合うメンバーに「Kumadai-Hub」ならではの活動の魅力について聞きました。

分野を越え、肩書を忘れて、誰もが自由に参加できる「Kumadai- Hub(以下、Hub)」。誰かが主導するわけではなく、誰もが仕掛け人になれる。ミッションを作らず、ゴールも決めない。だからこそ、自由な発想でつながり、垣根を越えた研究へと広がっていける―それが最大の魅力ですね。

さまざまな学部の学生や若手研究者がいて、熟練の教授もいる。そこに海外留学生なども加わって、多様な人々がつながり、研究を通して社会共創をなしているHubの姿は、まさにダイバーシティそのものです。

「つながろう」という前提で呼びかけると、まずはパソコンを立ち上げて相手のことを調べたりするでしょう。そうではなく、まず会って話して、相手の人となりを知り、研究について語らうような、“一人ひとりが自然体で集まる強み”がHubの原点。「熊大に生きる人間の中には、何かしら共通の思いや価値観がある。それを信じて動けば、思いがけず良いことが連鎖する」それを体現する“場”であることも意義があります。

「Kumadai-Hub」に新たな熊本大学の胎動を感じています。皆さんも気軽にHubに参加しませんか?

AIを使って考古学研究!?学部を越えた共同研究に挑戦

|

|

大学院先端科学研究部 助教 |

熊本大学に来て間もない頃、大学のことを知りたくて参加しました。ざっくばらんなフリートークの中から「一緒にやろうよ!」と自然発生的にコラボレーションが生まれるのが、Hubの魅力です。大学院人文社会科学研究部の小畑弘己教授との共同研究では、縄文土器中に含まれる種や虫を、AI を用いて分類。違う分野のことを勉強しながら、自分たちの技術を活かして取り組むことができる。いつも新しい出逢いにワクワクしています。

さまざまなプロフェッショナルが支えるアカデミア

|

|

IRCMSリサーチサポート・アソシエイト |

Hubの活動は、オンラインツールを活用した日常的なインタラクションと定例ミーティングが基本ですが、昨年度からパブリックイベントとしてポスター展を始めました。研究者や学生が研究紹介を行うだけでなく、熊大の研究や教育を支える事務職員・技術職員による業務紹介もあります。それぞれが、腹を割ってフラットに話せる自由な場だからこそ、研究のインスピレーションが湧いたり、共同研究につながるのではないでしょうか。コロナ禍も収まり、今回からは他大学や民間企業の方にもご参加いただきました。Hubの哲学が、広がることを期待しています。

身近な疑問を学問に“文系研究の楽しさ”を伝える場

|

|

大学院人文社会科学研究部 |

|

|

大学院人文社会科学研究部 |

九州、特に熊本の軽自動車専用の駐車場では、なぜ「軽」ではなく「圣」という表示が多いのかというテーマで調査しています。Hubは文系の研究を理系の皆さんに知ってもらえるまたとないチャンスです。特にポスター展は一般の方や高校生も気軽に参加・質問できるので、身の回りにある素朴な疑問が研究の世界につながっていることに興味を持ってもらえるとうれしいですね。

|

|

“地域と世界に開かれ、共創を通じて社会に貢献する教育研究拠点大学”を目指して

2030年に向けた熊本大学の取り組みをぜひ応援してください。

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳

他学部の視点で意見を聞けるのがうれしい!

小笠原 長耀さん

ポスターの作り方発表の仕方などどれも勉強になります。

津波古 遥希さん

発表を通して新たな仲間ができ、ワクワクします。

鏡 明日香さん