- ホーム

- 熊大通信

- Vol.91(2024年1月)

- 特集Ⅱくまもと学びの最前線 よき学び手が育つICT教育

一人に一台、タブレットなどのデジタル機器を配付し、ICT*の学びを推進する文部科学省の「GIGAスクール構想」以降、教育の現場では、教育のあり方や教師像が大きく変わろうとしています。

この教育大変革の時代、熊本大学には、ICT教育と教師教育のプロフェッショナルがいます。あるときは大学で学生に授業、あるときは学校教育現場での授業改革、またあるときは漫画家など、さまざまな姿で教育に携わる人々とともに、「創造的な学び」について考え、実践していく。

今回はそんな本学大学院教育学研究科 前田 康裕特任教授の活動に熊大通信編集部が密着しました。

*ICT … Information and Communication Technology(情報通信技術)の略称

“新しい時代の教師”が育つ授業

|

子どもも大人も“自分で学びとる力”を育て、創造的で楽しい学びを深めましょう  |

|

大学院教育学研究科 熊本大学教育学部美術科を卒業後、教師となり、小中学校に25年間勤務。現職教師を務めながら岐阜大学大学院教育学研究科を修了。ICT教育や英語教育のカリキュラム作成など、先進的な取り組みの推進に携わる。熊本大学大学院教育学研究科准教授、熊本市教育センター主任指導主事などを経て、2022(令和3)年4月より現職。『まんがで知るデジタルの学び』シリーズをはじめ、教育現場の基本的な理論から最新のテーマまでわかりやすく伝える漫画家としても活動している。 |

10月、前田特任教授が担当する、「熊本のICT教育の最新事情と効果的なICT教育」をテーマにした授業を訪ねました。主に1年次生を対象にしたこの授業。教師を目指す約30名の学生たちが出席し、授業がスタートしました。この授業ではクラウド型授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」(ロイロノート)を活用。資料の共有やスライド作成などICT教育の手助けとなる機能が盛り込まれており、今、多くの学校教育現場で使われているアプリです。

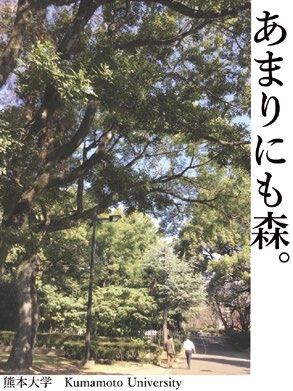

今日の授業のテーマは、「熊本大学の魅力が伝わるポスター制作」。学生たちがグループで話し合い、よいポスターとは何かプレゼンテーション(プレゼン)・共有し、一枚のポスターをつくります。あらかじめプレゼンのパフォーマンスやポスターに関する評価基準は学生たちに示されるものの、「よいポスターとは何か」、学生たちに教えないことが“よき学び手が育つ”ポイント。

「よいポスターにはシンプルさ、ストーリーや意外性があるなど、いくつか条件がありますが、はじめに私が教えてしまうと、その枠の中でしかプレゼンやポスターをつくれなくなります。例えば、学生たちがプレゼンした『ポスターの色』は、私が想定していた条件の中にはありません。色々なポスターの情報を集め、考えて、学生たちが自分で学びとった結果なのです。私も学生と一緒に学んでいます」。そう語る前田特任教授の表情は、生き生きと輝いて見えました。

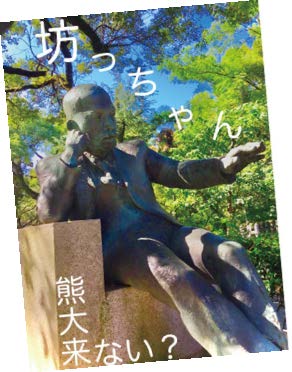

プレゼンで、よいポスターの条件について皆で共有した後は写真撮影。学生たちが教室を飛び出し、キャンパスを巡ります。熊大のシンボルともいえる五高記念館を写すグループもあれば、秋色に色づく木々を撮影するグループもあり。「普段は何気なく歩いていましたが、写真を撮りながら歩いてみると、熊大っていいところだなと感じました。いろんな角度から、このキャンパスを撮影してみたい」という学生の声からは、どんなおもしろいポスターをつくろうかというワクワク感が伝わってくるようです。

ポスターの制作にはプレゼンテーションアプリ「Keynot e」を活用。学生たちがグループでの話し合いを通じて考えたキャッチコピーやデザインを入れます。

思わず皆が目を留める印象的な構図やキャッチコピーにあふれるポスターができあがりました。

また、この授業は、ポスターをつくって「楽しかった」では終わりません。皆のポスターを鑑賞した後、「自分は何を学んだのか」、「自分の学び方はどうだったのか」をしっかりと振り返り、ロイロノートで皆に共有します。

小学校の授業研究会で、カメラを片手に教室を巡り、授業改善の手がかりを探す

大学の授業で、グループとなり、意見を交わす。互いを認め合い、学び合う場に

「よいポスターとは?」をグループごとに考えて、プレゼンテーション。「そもそもポスターって必要?」と鋭い問いが出ることも

タブレットは調べて、書いて言葉にし、共有して、学びを深める大切なツール

タブレットを手に教室を飛び出して、ポスターに使用する写真を撮影

学生たちとキャンパスを巡る前田特任教授

撮影した写真を選び、アプリを使ってデザインし、ポスターを作成

“教師が教える授業”から“子どもたちが自ら学びとる授業”へ

今日のポスター制作の授業には、学生たちが自ら学びとるための工夫が随所にありました。例えば、ロイロノートなどのアプリを使うことで、ポスターに関する情報収集や写真の編集、意見の共有などが想像していたよりもはるかに短い時間で行われ、円滑に授業が進んでいました。

「ICT教育といえば、いまだにコンピュータやタブレットなどのデジタル機器の使い方を教えることだと考えられがちですが、それをただ授業で使うことが目的化されてしまうと上手くいきません。デジタル機器を問題を発見・解決したり、自分の考えを形成するために活用する、つまり、よりよい学びをもたらすための手段として活用する発想で授業を進めています」と語る前田特任教授。

また、今日の授業の際に印象的だったのが、3分、5分と短時間で区切ってグループで意見を交わす“問いを立てて対話する” 時間が多く設けられていること。例えば、「“学ぶ”と“習う”の違いは何だろう」という前田特任教授からの問いに3~4人のグループで話し合い、自分の考えを言葉にします。

「自分で問いを立て探究しながら、言語化することは、学びの根幹にかかわることだと考えています。私たちは変化が速く、予測困難な社会を生きています。答えがあることは、いまやインターネットやAI が教えてくれますが、私たちは環境問題や経済格差の問題などをはじめとした『正解がない問題』を考え抜き、解決しなければいけません。問いを立てて探究しながら言語化し、仲間と共有し実践する。その後振り返り、改善を重ねる。これがさらなる学びに繋がります。“学びとは自分の考えや行動が変わること” 。これが決められた内容を身に付ける“習う”との違いです。だからこそ、これまで当たり前だった『教師が板書して、子どもたちがそれを書き写し、テストで出力する“知識伝達型の教育”』から、『子どもたちが自ら学びとる教育』へ変わることが必要です。つまり、教師が“ 教える専門家”ではなく、“学びの専門家”へと姿を変えることが大切なのです。学ぶことは本来楽しいもの。私は大学の授業を通じて、『学んで楽しいと感じる人』が教師になり、いままでと全く異なる授業をどんどん創造してほしいと考えています」

学生たちが作ったポスター。その視点とセンスがおもしろい!

“教師たちも学び手として成長する”

前田特任教授は現在、小学校・中学校・高校で開催される授業研究会の講師として、授業改善や教師の学びを追究し、“学校教育の改革”に取り組み続けています。

授業研究会とは、ある教師の授業を他の教師たちが観察し、その授業後に、優れた点や問題点を共有することにより、よりよい子どもたちの学びにつなげようという取り組みです。

10月、熊本市立五福小学校で行われた授業研究会。今日の授業のテーマは、「社会見学させてもらったお店の方にお礼の手紙を書くこと」。教師になって、1年目の新任教師と先輩教師が一緒になって、どうすれば子どもたちがよい手紙について学べるか工夫した授業です。授業中、教師たちは教室の中を巡り、子どもたちの学びの様子をメモや写真で記録します。前田特任教授が子どもたちと目線を合わせ、グループワークで話されている内容に真剣に聞き入る姿が印象的でした。

授業が終わり、子どもたちが下校した後は、教師たちの学びの時間。このときも、もちろんI CTが活躍。それぞれのタブレットに入力すれば、これまで数十分かかっていた意見の共有がわずか数分で、しかも全員の意見が共有でき、より実質的な議論に時間を使うことができます。前田特任教授も議論に参加。「3人グループにするか、5人グループにするか、机の付け方一つでも学びの質は変わります。子どもたちが多くの学びを得るには、何をすればいいでしょうか」。教師も子どもたちも学びのプロセスは同じ。子どもたちがさらに多くの学びを得て深める授業のために、どんなに小さなことでも一丸となって考え抜き、工夫を重ねます。

子どもたちの目線で授業を観察する前田特任教授

子どもたちが学びとるための授業かどうか、机の付け方一つにも表れる。「子どもたちが学びやすいかどうか」が一番大切

授業の様子を記録する教師たち

授業の後、良かった点、改善したほうがいい点について話し合う教師たち。意見はタブレットを介して集約、すぐに共有できる

小田浩之校長は、「授業研究会は、教師たちが一丸となって組み立てる学び合いの場でもあります」と語る

漫画家として創造的な学びの楽しさを伝える

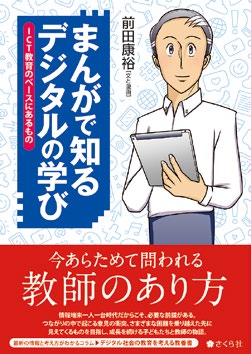

大学での授業や授業研究会で「創造的な学び」の実践に力を尽くす一方、漫画家として教育の基本的な理論や教育現場のリアルな問題、最新のテーマなどを伝える前田特任教授。「教頭時代、大変な思いをしていたときに何かよいリフレッシュの方法はないかと思っていました。学生のときに美術を専攻していたこともあり、漫画を描き始めたことがきっかけです。『まんがで知るデジタルの学び』という本の中には、学級経営の腕は確かであるものの、デジタル機器がとても苦手な定年が近いベテラン小学校教師が登場します。最初は苦手意識からタブレットなどのデジタル機器の導入に消極的だったその教師が自ら気付き、学び、同僚からサポートを得て、教師として成長する姿を描きました。教育論はともすれば、文章で書くと読者が読みづらい、分かりづらいと感じてしまうことがありますが、漫画のようにビジュアルを通すと、イメージしやすい、分かりやすいといった感想を多くもらいます。教師の仕事は大変なときもありますが、自分で授業をつくることができ、これほど自由な職業はないと思います。教師や教師を目指す学生はもちろん、読者の教育観や学びの変化につながってほしいと思っています」

子どもたち・学生・教師が“よき学び手”として育つために、前田特任教授は、今日も教師教育のプロフェッショナルとして考え、実践し、学び続けます。

学びには、自分で問いを立てる、

探究しながら言語化(対話)、振り返りが大切だよ

|

|

前田特任教授の著書『まんがで知るデジタルの学び』を |

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳