- ホーム

- 熊大通信

- Vol.88(2023.4月)

- 熊本大学×住宅メーカーほか企業・団体

木の良さを伝える「木育」から活動の輪が広がる

地球温暖化や災害の防止、生物多様性の維持など様々な役割をもつ森林。

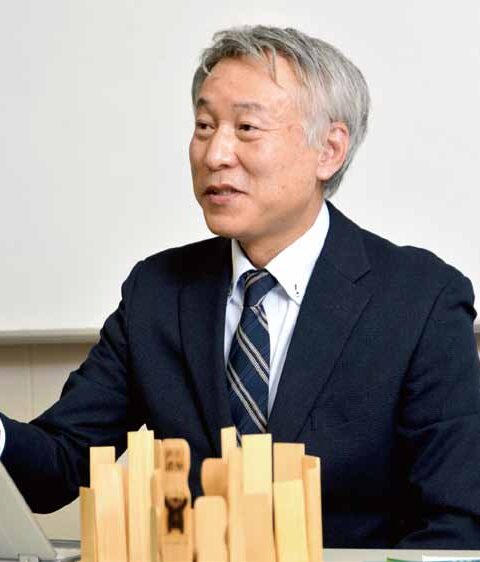

田口浩継教授は、木の良さを知り、森林の大切さを知る「木育」を広げ、様々な企業や団体と連携して、この問題の解決につながるいろいろな取り組みを行っています。

「木育」の大切さを伝える木育推進員養成講座も実施

|

|

大学院教育学研究科 |

水源の涵養や二酸化炭素吸収による地球温暖化防止、生物多様性の維持や災害を軽減させるなど、様々な役割を持つ森林。森林の役割や木の良さを知る「木育」に取り組んでいるのが、田口浩継教授です。「ものづくりフェア」では、木を素材にした円形木琴や木製スマホスピーカーなどのものづくりを、子どもたちや高齢者向けに実施しています。

木育活動をもっと広げるために始めたのが「木育推進員養成講座」です。現在14年目。これまで99回開催し、述べ3320人が参加しています。受講生は幼稚園や学校の先生、行政、民間企業、NPO、高齢者施設のスタッフなど。「最初は初級編だけでしたが、もっとやってほしいと頼まれて中級編、上級編も始めました」と田口教授。現在熊本県内では、熊本県主催と熊本大学主催の両方が行われており、県外でも熊本大学主催で講座を開催。修了者は熊本大学より「木育推進員」の認定を受けることができます。

大学だからこそ専門的な知識や技術を伝えられる

木育推進員養成講座では木造家屋の環境保護効果なども学べます。木育推進員の認定を受けた人たちの中には住宅メーカーの社員もいます。

そのうち熊本県の住宅メーカー、新産住拓株式会社では、熊本大学と連携し、「木のモノづくり教室」を開催。福岡県の木工工房田川工房は、ものづくりフェアで使用する工作キットの制作・提供に協力しています。今後は全国で「おもちゃ美術館」を展開している東京おもちゃ美術館や、九州でTSUTAYAを運営するニューコ・ワン株式会社などとも連携し、木育に関するイベント等を実施していく構想も出ています。

現在、木育推進員の認定を受けた人は熊本県で約1200人。「これが2000人に

なったら、何か変革が起きると期待しています。講座や連携の取り組みは社会運動。受

講生にはそれぞれが木育を伝えていけるようになってほしいですね」。

木材の切れ端を使ったアート作品を作る教室も開催

小中学生を対象に開催されている「木工教室」。教育学部の学生が子どもたちに円形木琴の作り方を教えるなど、学生の教育の場にもなっている

円形木琴やスマートフォンスタンドを兼ねたスピーカーなどは、オリジナルでキット化。小中学校で技術の教材としても活用されている

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳