- ホーム

- 熊大通信

- Vol.88(2023.4月)

- 熊本大学×DAIZ株式会社/株式会社再春館製薬所

生薬供給の海外依存から脱却

「生薬生産なら熊本」を目指す

漢方薬などに使われる生薬の原料となる有用植物の栽培や評価研究を、長年積み重ねてきた熊本大学。

世界的に天然物を活用した医療への関心が高まる今、熊本の地場企業とタッグを組んだ、「熊本発の生薬生産システム」の確立を目指したプロジェクトが進んでいます。

薬学部の事業「UpRod」がプロジェクトのベース

|

|

大学院生命科学研究部附属 |

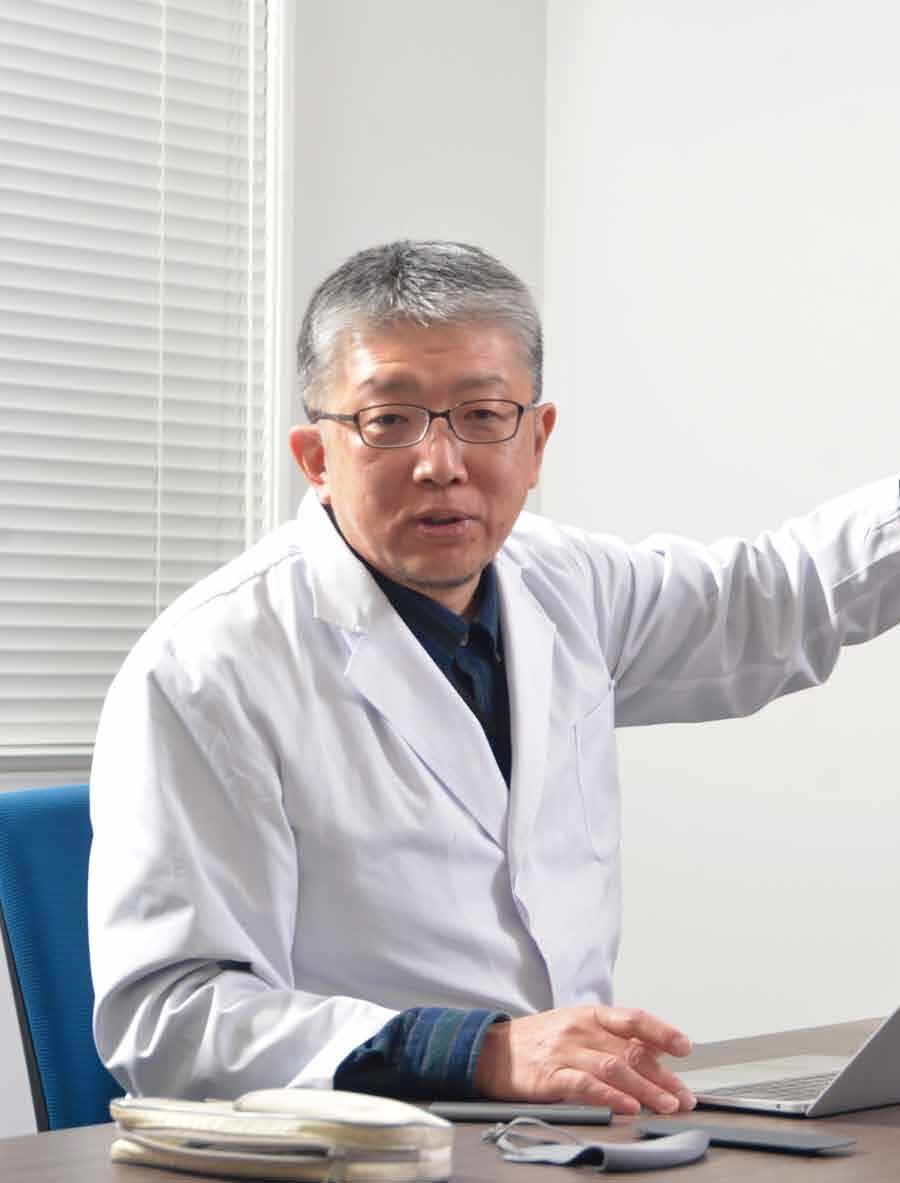

いくつかの生薬を組み合わせて作られる漢方薬は、どれか一つでも手に入らなくなれば製造できなくなってしまいますが、その原料植物は、供給のほとんどを中国に依存しているのが現状です。「日本国内で生薬原料の量と質を確保し、安定供給できるシステムが必要です」と話すのが、三隅将吾教授。そのシステムの確立を目的に始まったプロジェクト「薬用植物のオリジナル栽培技術および新たな品質評価技術の実用化に基づく『薬用植物地域エコシステム』の提案」の代表を務めています。

このプロジェクトは、平成29年度から行われていた熊本大学薬学部のUpRodという事業がベースとなっています。「UpRodは、熊本大学に蓄積された、薬に利用できる有用植物のライブラリーを基にした研究やビジネス展開で、創薬産業のイノベーションを起こすことを目的とした事業。世界の国々や企業と連携を図ってきました」と三隅教授。UpRodで培われた知見や技術、連携のノウハウを活かして始まった今回のプロジェクトは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の事業にも採択されています。

DAIZの特許技術を有用植物栽培に活用

プロジェクトを強力に推し進めるために熊本大学が連携したのが、熊本市に本社を置くDAIZ株式会社。特許を持つ独自の発芽促進技術「落合式ハイプレッシャー法」を使い、大豆を原料とした植物肉の開発や生産を行っている企業です。

落合式ハイプレッシャー法は、発芽直後の大豆に酸素や温度、水などの条件を変えてストレスを与えることで、通常の発芽であれば眠っているような代謝を活性化させ、それによって大豆の成分をコントロールするという方法です。「生薬の原料となる有用植物を効率よく発芽させるだけでなく、生薬の特定成分の含有量が多い苗を作れないかと考えています。さらに、これまで2、3年必要だった栽培期間を1年に短縮。生産者が安心して栽培に取り組みやすいシステムを構築することを目指しています」と三隅教授は話します。

アカデミアの力で本質的な品質管理を可能に

薬用植物地域エコシステムの構築には、熊本の風土にあった栽培法の確立や遺伝子解析による成分評価も含まれます。「この遺伝子の発現があるからこんな成分が多い、といった科学的根拠もきちんと説明した上で、苗ごと生産者に提供したいと考えています」と三隅教授。「実は、医薬品の規格基準書である『日本薬局方』の基準を満たすとして市場に出ている生薬でも、私たちの評価系で調べると活性が全然違うこともある。私たちは、有用植物の成分を数値として見える化するところまで踏み込むので、これまで以上に本質的な品質管理が可能になります」。

このプロジェクトでは、DAIZ株式会社に加え、同じく地場企業である株式会社再春館製薬所とも連携。生薬に手間を加えることで特定の効果を高める同社の修治技術も活用されています。「熊本の企業を巻き込んで、熊本発の生薬生産システムの基本的な手順をつくり、将来的には全国版に格上げする。私たちしか持っていない技術をいかに社会に還元するか、そんな意識を持ちながら取り組んでいます」と三隅教授。「その次はグローバル展開するという段階も、もう見えています」と力強く話しました。

熊本市にある試験圃場(ほじょう)。実際に栽培した際にどのような手順を行うのがよいか、試験栽培を行うことで生産者に取り組みやすいシステムを構築しようとしている

薬学部にある薬草ミュージアムには、世界から収集された様々な薬草が現物のまま保管、展示されている。まだその成分が明らかになっていないものも多く、感染症の防止や治療への活用を期待されているものも多い

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳