「性の多様性を尊重するガイドライン」策定!

誰もがより安心して学び、活躍できる大学へ

ダイバーシティ推進室

倉田 賀世 室長(副学長・ダイバーシティ担当)※令和7年3月時点

ダイバーシティ推進室

倉田 賀世 室長(副学長・ダイバーシティ担当)※令和7年3月時点

インタビュー担当の健児くんです。熊本大学は、性別、年齢、国籍等にかかわらず個性を活かす社会を共に創ることで、ダイバーシティ社会の実現に向けて積極的に取り組む「熊本大学ダイバーシティ宣言」を公表しています。この理念を一歩進めるため、性の多様性に関する方針と具体的な対応について明記した「熊本大学における性の多様性を尊重するガイドライン」を策定しました。今回はこのガイドラインについて、ダイバーシティ推進室の倉田賀世室長にお話をうかがいました。

ダイバーシティ推進室では、学内の構成員が、年齢、性別、国籍等の多様性を受け入れ、多様な人材を登用することで、本学のさらなる活性化に資することを目的とした取組を行っています。具体的には女性研究者の割合を増やすための施策や構成員のワーク・ライフ・バランスを推進するための支援などです。

もともと、熊本大学には男女共同参画推進室という組織が作られていました。時代の流れに合わせて、性別だけでなく国籍や年齢、障害の有無などさまざまな多様性を持つ人を網羅した取組を行うべく、ダイバーシティ推進室ができました。すべての人にとってより良い就学、就業環境を作ることを目指しています。

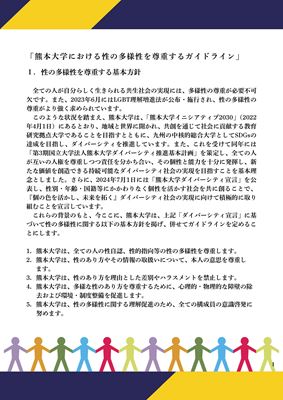

このガイドラインは、熊本大学が性的マイノリティの方たちにどのように対応していくのかを具体的に記載したものです。

2023年に性的マイノリティ理解増進法が施行され、性的マイノリティの方をどうやって包摂していくか、就学・就労環境をいかに整備していくかが社会的な課題になっています。本学でも学生の活動や生活に関わる議論をする学生委員会で、合宿研修や授業中の対応の必要性について話題になったほか、保健センターでの定期健康診断で個別対応の希望等もありました。そこで、学生や職員みんなが安心して学んだり働いたりできる環境をもっと整備していこうということになったんです。

策定にあたっては、多様性を認めて受け入れる「ダイバーシティ」から、多様な人々が尊重されながら共存できる環境を作る 「インクルージョン」へ取り組みを進めることが新たな一歩になると考えました。

熊本大学における性の多様性を尊重するガイドラインの一部 詳細:https://diversity.kumamoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/Guidline.pdf |

重視したことは「実行できるものにする」ということです。先行する他大学のガイドラインを参考にしながら、熊本大学で何ができるかを考え、取捨選択しながら内容を決めました。 施設部に協力していただき、多目的トイレの広さやフィッティングボードの位置などを示したバリアフリーマップが掲載されているのも大きな特徴です。従来の障害を持つ方を主たる対象にしたマップに新たな情報を加え、幅広い方に対応できるものになりました。

(キャンパスごとにバリアフリー&AEDマップを作成、公開) 詳細:https://diversity.kumamoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/map.pdf |

当事者の視点、支援者からの視点、組織の視点という3つの視点を意識したことも大きな特徴です。ガイドライン作成のためのワーキンググループには、設備を担当する施設部の職員、人権に詳しい法学部の教員、職員の労働環境整備などに関わる労務課の職員に加え、主に難病患者さんの当事者支援を行っている医師や看護師さんにも入っていただきました。また、当事者の視点を知るため当事者団体へのヒアリングも実施しました。当事者団体の方の「具体的になにをしてくれるのかが気になる」という声に応えるために、「どこまでできるか」を明確に記していくことを心がけました。

作っている私たちも、当事者の視点を理解していないということがたくさんありました。知識も十分ではない中、安心安全な環境につながるガイドラインにするのはとても難しかったですね。けれど、みんなで議論を重ねるなかで多くの気づきを得て、実践的なガイドラインにできたのではないかと思っています。

(左から 椎葉智恵(施設部設備管理課)、小﨑一哉(総務部労務課)、高木康衣(学生委員会)、倉田賀世(ダイバーシティ推進室長)、濵田絵美(大学院人文社会科学研究部)、中條岳志(大学院生命科学研究部)、モニター内 山田麻美(大学病院)) |

全学的なガイドラインを作ったのは、熊本大学では初めての取組です。いろいろな事務部局と調整しましたが、新しいことを始めるにあたっては、業務負担や対応の仕方への不安など、課題もあると感じています。「相談に来た人にきちんと対応できなかったらどうしよう」とか「これまでの授業のやり方をすぐに変えるのは難しい」とか。その中で、新しい試みや意識を全学的に根付かせて継続していくということを、今後も考え続けないといけないと思っています。

大学側だけでなく、構成員の意識の変化も重要です。でも、正しい知識や情報がないと変わっていくのは難しいですよね。そこで、2025年5月末まで図書館で「LGBTQ+ ブックフェア」を行うことにしました。性的マイノリティに特化した漫画や資料など、分かりやすい本や資料を展示しますので、ぜひ手にとってみてください。今、どんな状況なのか、どのような考え方があるのかなどを知るきっかけにしてもらいたいと思います。

(ブックフェアのご案内) |

以前、熊本大学には性的マイノリティの当事者団体があり、活動をしていたそうですが、現在はそのような活動は行われていないようです。そんな中、不安や疎外感を感じている方もいるかもしれません。そんな皆さんにこのガイドラインを見ていただくことで、安心して学んだり活動したりできる体制ができており、これからどんどん対応が充実されていくことを知っていただきたいです。

このガイドラインが、熊本大学のDEI(Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包摂性)」の頭文字からなる略称)を推進するための第一歩になる事を期待しています。

熊本大学ダイバーシティ推進室ポータルサイト

https://diversity.kumamoto-u.ac.jp/