- インタビュー担当

インタビュー担当の健児くんです。

熊本大学には約500人の留学生が在籍しており、日々様々な研究に取り組んでいます。そんな中、今回はタンザニアから日本に渡り、ウイルス研究に取り組む医学教育部博士課程2年のDaniel(ダニエル)さんにお話を伺いました。なぜ同じウイルスに感染しても、人や器官によって症状が大きく異なるのか...ぜひご覧ください!

研究のテーマは「ある物質が生き物にどんな影響を与えるのか」

どんなご研究をされているんですか。

What kind of research are you doing?

私は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の研究を行っています。コロナウイルスに感染すると、重症化しやすい人とそうでない人がいます。その要因として、基礎疾患の有無や性別など様々な要因が関係すると考えられていますが、私は特に「年齢の違い」に注目しています。若いマウスと高齢のマウスを比較することで、症状にどのような違いがあるのかを研究しています。

また、現在はまだ始めていませんが、将来的にはHIVの研究にも取り組む予定です。HIVは体のさまざまな器官に感染するウイルスですが、私は特に「肺での感染」に興味を持っています。肺には、「肺胞マクロファージ」と呼ばれる免疫細胞があり、ウイルスや細菌を排除する役割を担っています。しかし、HIVはこの細胞の中に隠れてしまうことがあり、その隠れた状態を「リザーバー」と呼びます。私は、このリザーバーが肺の中でどのような動きをするのかを明らかにしたいと考えています。

I’m currently involved in research related to SARS-CoV-2 infection. When people get infected with the coronavirus, some become seriously ill while others don’t. Many factors, like underlying health conditions and gender, are thought to be involved, but I’m especially focusing on “age differences.” By comparing young people and older adults, I want to understand how their symptoms differ.

In the future, I also want to study HIV. HIV can infect different organs in the body, but I’m particularly interested in how it affects the lungs. In the lungs, there are immune cells called “alveolar macrophages,” which help remove viruses and bacteria. But HIV can hide inside these cells, and this hidden state is called a “reservoir.” I want to study how these reservoirs behave in the lungs.

熊本大学に来る前はどのような研究をしていましたか?

What kind of research were you doing before coming to Kumamoto University?

学部(学士課程)では薬学を専攻し、主に薬の評価に取り組んでいました。私の出身地であるタンザニアでは、マラリアが非常に身近な病気で、1年に1回かかることも珍しくありません。そんな中、Kotschyaという植物にはボウフラを駆除する効果があることがよく知られていましたが、その仕組みは解明されていませんでした。そこで私は、この植物のどの成分がボウフラに効果を発揮しているのかを明らかにするための研究を行っていました。

具体的には、有機化学的な手法を用いて、植物に含まれる親水性や疎水性など性質の異なる成分を、ろ過装置を使って分類・分離し、それぞれの成分がボウフラの殺虫効果にどのように関与しているのかを調べました。その結果、どの成分がボウフラの駆除に関与しているのかまでは特定できたのですが、その化学式を明らかにすることはタンザニアでは難しい状況でした。そこで、大学院(修士課程)では共同研究の一環として1年間ノルウェーに留学し、より詳細な解析を行うことで化学式の特定に向けた研究を続けました。

For my bachelor’s degree, I majored in pharmacy and mainly worked on drug evaluation. In Tanzania, where I come from, malaria is a very common disease, and it’s not unusual for people to get it once a year. There are varieties of plant species belonging to the genus Kotschya that are believed to have the ability to eliminate mosquito larvae, but the exact mechanism behind this effect was unknown. So, I conducted research to identify which specific compounds in this plant were responsible for killing the larvae.

Using organic chemistry techniques, I separated the plant’s components based on their properties, such as hydrophilicity and hydrophobicity, using filtration systems. Then, I tested how each component contributed to the insecticidal effect. As a result, I was able to identify which compounds were involved in eliminating the larvae. However, determining their exact chemical structures was challenging in Tanzania. To overcome this, I spent a year in Norway as part of my Master’s program through a collaborative research project. There, I conducted further analysis to work toward identifying the chemical structures of the active compounds.

薬学や化学といった今とは異なる分野の世界にいたのですね。

You were in a different field of the world, such as pharmacy and chemistry.

確かに、今取り組んでいるSARS-CoV-2の研究は、これまでのマラリア研究とはまったく違う分野に見えるかもしれません。でも、「ある物質が生き物にどんな影響を与えるのか」という大きなテーマは共通しています。

It may seem like my current research on SARS-CoV-2 is completely different from my previous work on Malaria. However, they connect a common theme: understanding how certain substances affect living organisms.

私たちの研究では、「イン・ビトロ(試験管内実験)」と「イン・ビボ(生体内実験)」という二つの手法を用います。「イン・ビトロ」は細胞を使った実験のことで、「イン・ビボ」はマウスなどの生きた動物を使う実験のことを指します。これまでの研究でも、まず細胞を使って実験を行い、その後動物モデルで確認するという流れで進めてきました。このアプローチは免疫学の研究でも同様ですが、免疫学では「なぜその反応が起こるのか?」という体内でのメカニズムの解明に重きを置いています。私は研究を続ける中でこの点に魅力を感じ、次第に免疫学の研究をしたいと思うようになりました。現在は、これまでのマラリア研究で得た知識や技術を活かしながら、SARS-CoV-2の研究に取り組んでいます。

In my research, I use two approaches: “in vitro” (experiments conducted using cells) and “in vivo” (experiments conducted using living animals such as mice). In my previous studies, I followed a similar process—first conducting experiments on cells and then confirming the findings using animal models. This approach is also common in immunology, but immunology focuses more on uncovering the mechanisms behind biological responses. As I continued my research, I became more interested in this aspect—understanding why certain immune reactions occur. That’s what led me to pursue immunology research. Now, I am applying the knowledge and techniques I gained from my Malaria research to my current work on SARS-CoV-2.

熊本大学で免疫学研究をしたいと思ったきっかけはなんですか?

What inspired you to pursue immunology research at Kumamoto University?

私が熊本大学に留学しようと決めたきっかけは、タンザニアの大学に在籍していたときの先輩方の影響が大きいです。もともと熊本大学について知っていたわけではありませんが、私の大学では卒業後に日本の大学に進学したり、共同研究を行ったりする先輩が多くいました。その中に、熊本大学で研究を行い、その後タンザニアに戻ってきた先輩がいたのですが、その先輩が話してくれた熊本大学での免疫学の研究が、私がしたかった研究と一致しており、ここで学びたいと思いました。

I decided to study at Kumamoto University largely because of the influence of my senior colleagues from my University in Tanzania. I didn’t originally know much about Kumamoto University, but many of my seniors pursued further studies or conducted joint research at Japanese universities after graduation. Among them, one senior had conducted research at Kumamoto University and later returned to Tanzania. When they shared their experience and talked about the immunology research at Kumamoto, I realized it aligned perfectly with what I wanted to study. That’s when I decided to come here.

博士課程修了後はどのような進路を想定されているのですか?

What are your plans after completing your PhD?

博士課程修了後も、日本の研究者と協力しながら免疫学の研究を続け、SARS-CoV-2だけでなく、さまざまなウイルスを対象に研究を行い、その成果を社会に貢献したいと考えています。

私の経験から、日本は高度な技術を持ち、また「おもてなしの精神」が強く、留学生や研究者にとって非常に受け入れやすい環境が整っていると感じています。日本に来て以来、私はほとんど少数派であると感じることなく、安心して研究に専念することができました。そのため、今後も日本の研究機関と協力しながら研究を続けていきたいと考えています。

After finishing my PhD, I plan to continue immunology research while collaborating with Japanese Researchers, not only on SARS-CoV-2 but also on various other viruses, and contribute my findings to society. Based on my experience, Japan has high technology and a strong “hospitality spirit,” which creates a welcoming environment for international students and Researchers. Since coming to Japan, I have rarely felt like a minority, and I’ve been able to focus on my research with peace of mind. That’s why I want to continue my research career while collaborating with Japanese institutions.

タンザニアよりも暑い!日本でのくらし

タンザニアと日本でどのような文化の違いがありますか?

What cultural differences have you noticed between Tanzania and Japan?

文化については似ている部分、異なる部分がもちろんありますが、食文化を例に挙げてお話しすると、タンザニアでもお米を食べる文化は一般的で、日本のJapani(日本)米も栽培されているんですよ。ただ、日本と異なる部分もあります。例えば、タンザニアではウガリという料理がよく食べられています。これはトウモロコシの粉にお湯を加えて作る、マッシュポテトのような食感の食べ物です。日本ではトウモロコシを茹でてそのまま食べることが多いと思いますので、タンザニアとは異なる文化だと思いますが、私は個人的に日本式のトウモロコシの食べ方も美味しくて気に入っています。

Of course, there are similarities and differences, but if I focus on food culture, rice is common in Tanzania too. In fact, Japani (Japanese) rice is even cultivated in Tanzania. However, there are some differences. For example, in Tanzania, we often eat a dish called Ugali. It’s made by mixing cornmeal with hot water, and its texture is similar to mashed potatoes. In Japan, corn is usually boiled and eaten as is, which is quite different from how we use it. But personally, I really like the way corn is eaten in Japan—it’s delicious!

それからバナナの食べ方も結構違います。日本では黄色く熟したバナナを食べますが、タンザニアでは緑色の状態から主食として食べることが多いんです。味はじゃがいもに近くてそれほど甘くはなく、料理にもよく使われています。

Bananas are another interesting difference. In Japan, people eat ripe yellow bananas, but in Tanzania, we often eat them while they are still green as a main food. They have a taste similar to potatoes and are commonly used in cooking.

熊本または日本に来て驚いたことはありますか?

What surprised you when you came to Kumamoto or Japan?

熊本だけではないと思いますが、地震の多さにはいつも驚きます。小さい地震を含めると日本では頻繁に起きているので、日本人は慣れていると思いますが、タンザニアでは地震を経験したことが一度もありませんでした。私は熊本に来て2度大きな地震を体験しましたが、うち1回はここ研究室で、もう1回は自宅で体験し、「どうすればいいの!」とパニックになりました。今では机の下に頭を隠すと良いと分かりますが、部屋のあらゆるものが揺れますから、やはりなかなか慣れませんね。また、毎年来る台風も私の母国ではない現象ですので、初めて来たときは驚きました。

One thing that always surprises me in Japan is how frequent earthquakes are. I think Japanese people are used to them, but in Tanzania, I had never experienced an earthquake before. Since coming to Kumamoto, I’ve experienced two big ones—one while I was in the lab and another at home. I panicked both times, thinking, “What should I do!?” Now, I know that I should take cover under a desk, but when everything in the room is shaking, it’s still hard to stay calm. Also, typhoons are something we don’t have in my country, so experiencing them for the first time was quite shocking.

日本で生活する中で困難を感じたことはありますか?

Have you faced any difficulties while living in Japan?

この研究室ではチームとなって研究に取り組むことが多いのですが、皆さん英語が分かっており、コミュニケーションも英語で行うためここで研究を行う上で困難に感じることはありません。チームの皆さんも時々私に日本語を教えてくれ、「お疲れ様です」や「お先に失礼します」など日本式の挨拶もいくつか覚えました。

In my lab, we usually communicate in English, and my colleagues understand English well, so I haven’t had any difficulties with research. They even teach me Japanese sometimes, so I’ve learned some phrases like Otsukaresama desu and Osaki ni shitsurei shimasu (common workplace greetings in Japan).

唯一過ごしにくいことがあるとすれば、日本の夏の暑さです。皆さんアフリカといえば年中暑いイメージがあるかと思いますが、私はタンザニアの中でも比較的涼しいキリマンジャロあたりの出身でして、暑くても25度くらいまでしか気温も上がりません。一方で熊本の夏は時に40度まで気温が上がるうえ湿度も高いため、エアコンがなければ生活できなかっただろうなといつも思っています。

The only thing I struggle with is the summer heat. Many people imagine Africa as always being hot, but my hometown is near Mount Kilimanjaro, so it’s actually quite cool—temperatures rarely go above 25°C. But in Kumamoto, summer can reach 40°C, plus the humidity is very high. Without air conditioning, I don’t think I could survive!

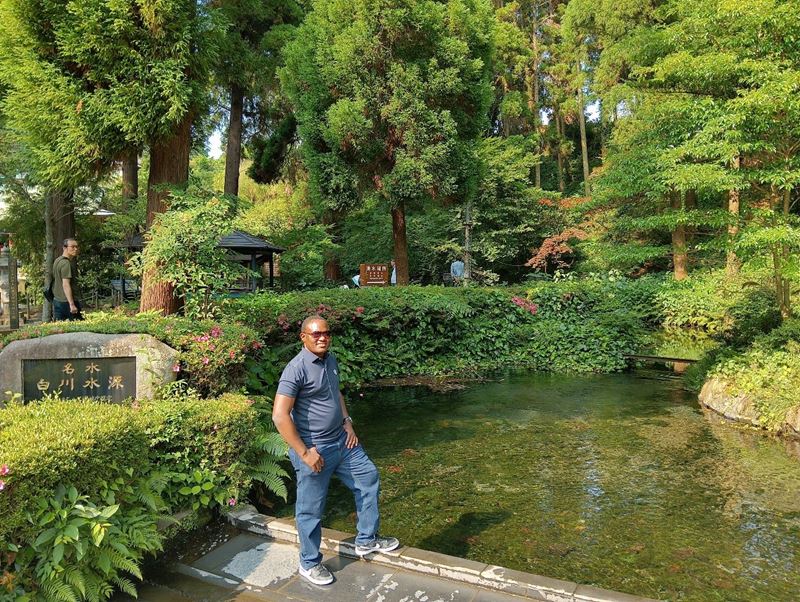

最後に熊本での生活はいかがか教えてください。

How is life in Kumamoto?

私はこれまで東京や大阪などの大都市から佐賀や宮崎などの地方にも旅行で訪れたことがありますが、なかでも熊本はとても過ごしやすい地域だと思います。東京などの大都市はどこでも混雑していますが、熊本は人や公共交通機関も混雑しすぎておらず、静けさがあり平穏で、ちょうど良い地域だと思います。

I’ve traveled to many places in Japan, including big cities like Tokyo and Osaka, as well as smaller areas like Saga and Miyazaki. Out of all of them, I think Kumamoto is one of the most comfortable places to live. In cities like Tokyo, everywhere is crowded, but Kumamoto has a good balance—it’s peaceful and not too busy, which makes it a great place to focus on research.

また、歴史的な場所も多くあるため、休日は観光に出かけたりとプライベートも充実しています。昨年は、上天草に行きその地で有名な天草四郎の像を見ましたし、大自然の阿蘇にもいきました。また、熊本の話ではありませんが、私はサッカーが好きですので、長崎や宮崎など周辺の県にプチ旅行に出かけ、スポーツ観戦をすることもあり、研究とリフレッシュがちょうど良くできていると思います。

There are also many historical sites to visit. On my days off, I enjoy sightseeing, like when I visited Amakusa and saw the statue of Amakusa Shirō. I’ve also been to Aso to see its beautiful natural landscapes. Since I love soccer, I sometimes take short trips to places like Nagasaki or Miyazaki to watch matches. I feel like I have a good balance between research and relaxation.

翻訳

翻訳