生活習慣などがもたらす病気や体質は世代を超えて受け継がれるか?

エピジェネティクスの謎を探る

国際先端医学研究機構

高橋 悠太 准教授

国際先端医学研究機構

高橋 悠太 准教授

インタビュー担当の健児くんです。

今回お話を伺ったのは国際先端医学研究機構の高橋悠太特任准教授。生活習慣や環境の変化などによって遺伝子に起こる化学修飾「エピジェネティクス」が、哺乳類において次世代に受け継がれるかという研究を行っています。遺伝や進化の謎に迫る、最先端の研究についてお聞きしました!

私が研究しているのは「エピジェネティックな情報が世代を超えて親から子どもへ受け継がれるか」というテーマです。

私たちの体は100兆個くらいの細胞からできていると言われます。細胞一個一個は核を持っていて、その中にゲノムのDNAを持っています。ゲノムはATGCという4つの塩基の配列からなっており、この配列が我々の設計図だということはよく知られているでしょう。

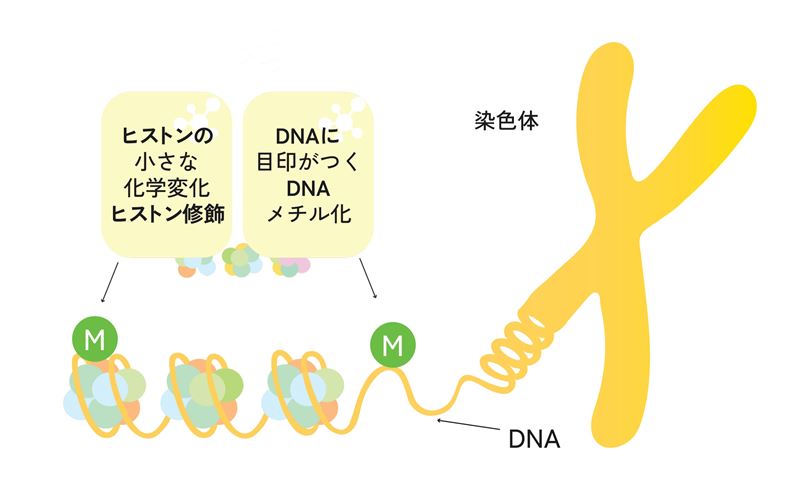

エピジェネティックとはこのDNAにつく化学修飾のことです。化学修飾がつくと特定の遺伝子の働きがコントロールされ、働いたり、抑制したりすることができるんです。メチル化やヒストン修飾などさまざまなパターンがありますが、これらを総称してエピジェネティック修飾と呼んでいます。

私達の細胞は、情報としては同じように親から受け継いだものを持っています。ただ、細胞によっては、皮膚になったり、髪になったり、目になったり、肝臓になったり、腎臓になったりと違うものになります。これは同じ情報をもっているが、どの遺伝子の、どの情報を使うかを、何かが制御しているということなんです。だから個々の細胞が違う役割をもって機能できます。どの遺伝子使うか、どのくらい使うか、いつ使うか、そういうのを決めているのがエピジェネティック修飾なんです。

エピジェネティック修飾はついたり外れたりします。だから付箋に例えられることもあるんです。例えば環境の変化に応じてエピジェネティックな修飾を変化させて必要な遺伝子を発現させ、環境の変化に体が対応できるようにして恒常性を維持することもあり、生物が環境の変化に対応し、生き延びていくためにも重要な役割をもっています。環境の変化によってゲノムDNAの配列を変えるということは起こりません。エピジェネティックな変化こそが、私たちがもともと持っている遺伝子の働きを制御して環境の変化に対応させているんです。

(遺伝子の働きを制御するエピジェネティック修飾) |

研究のもう一つの重要な要素が遺伝です。親から子へ形質が伝わるという現象ですが、容姿とか背が高いなどの形質と呼ばれるものは、主に母親と父親から受け取るゲノムDNAの配列によってある程度決まります。例えば病気になりやすい遺伝子の変異を持っている親からは、病気になりやすさも受け継いでしまうんです。

では、エピジェネティックな情報は子どもに引き継がれるのか。これは長年大きな疑問でした。エピジェネティックは環境で変化しうるものです。悪い生活習慣やストレスで遺伝子は変化しませんが、エピジェネティックは変化します。もし、この変化が子ども世代に引き継がれるのであれば、親世代の生活習慣によるエピジェネティックの変化は子どもにも遺伝するかもしれません。

これまでは、哺乳類ではエピジェネティックな情報は子どもに引き継がれないのではないかと言われていました。その根拠となるのは、エピジェネティックリプログラミング機構というものです。ゲノムDNAのエピジェネティックな変化は将来、精子や卵子などになる細胞ができる段階で一度消されることがわかっているんです。精子や卵子ができるときに再度確立するのですが、受精後にはまた消されることもわかっています。なので、哺乳類においてはエピジェネティックな情報は受け継がれないという考え方が主流になっていたんです。

|

実は、実際にエピジェネティックな遺伝が起こっているような事例もあったんです。例えばDNAの修復に関係する遺伝子が異常な化学修飾を受けると、がんのリスクを上げるということがわかっています。この変化を持った親の子どものうち、2人はがんを発症し、異常なDNAの化学修飾も見つかりました。この結果から見ると、異常な修飾がリプログラミングプロセスをくぐり抜けて受け継がれたように見えます。ただ、エピジェネティックな修飾はDNAの配列の変化に伴って起こる場合もあります。この場合はDNAの配列と共に、エピジェネティックな情報も子どもに受け継がれてしまいます。DNAに由来する影響を排除してエピジェネティクスな情報が世代を超えていくかということを知る必要がありました。

もし普通のDNAに、DNAの配列を変えずに人工的にエピジェネティックな修飾を引き起こす技術があれば、その修飾が世代を超えるかを調べることができます。これが研究のスタートになりました。

先行研究として、狙った遺伝子に化学修飾を誘導するという技術を開発しており、この技術を使い、遺伝子編集マウスを作ってエピジェネティックな修飾が世代を超えるかを調べていくことにしました。すると、エピジェネティクスが受け継がれる可能性あることが分かったんです。

ダーウィンの進化論では、自然で発生する遺伝子の変異が進化のきっかけになるとい言っていますが、それに対してラマルクという学者の、親が経験したことが子どもに遺伝して進化が続いていっているという説があるんです。エピジェネティックな情報が子どもに遺伝するのであれば、親の経験や親が育ったときの環境がもしかしたら子どもの形質に影響するかもしれない。もしそれが起きるのであれば生物の進化にも、エピジェネティクスは影響しているかもしれません。

大学院生の頃から遺伝子の発現制御に興味を持っていました。特に特定の遺伝子の発現の制御に興味があり、エピジェネティクスも含まれていました。大学で学位を取った後、アメリカ・サンディエゴのソーク研究所に留学。ここは、iPS細胞やゲノム編集の研究などで世界をリードしていました。このラボで新規性やインパクトのあるテーマはなにか。そう考えて、自分の研究のバックグラウンドにあったエピジェネティクスという独自性を活かし、エピジェネティクスを編集するというテーマで研究することにしたんです。

(留学していたSalk研究所、Juan Carlos Izpisua Belmonte研究室) |

誰も知らなかったことを知るというのは魅力で、モチベーションですね。私にとって、研究は人類の知識を少しでも広げるということに貢献することだと思っています。誰かのマネをしていては意味がありません。自分の独自の発見からスタートし、そこから新しい何かを見つけなければいけません。前の日まで知らなかったことを今日は知っていることにする、というのが研究の魅力ですね。

エピジェネティックな情報が遺伝するか、についてはマウスモデルを使って実験的に証明できました。これが、人でも起きているかを証明することが次の段階だと思っています。病気のなりやすさや、家族性のリスクが見られる病気がたくさんあります。ゲノムのDNAの配列を調べても、この変異が原因というのはなかなか見つかりませんが、エピジェネティックな遺伝というものが関わっているのであれば、原因の究明につながるかもしれません。そんなことを考えて研究を続けたいと思っています。

私のいる国際先端医学研究機構は、共用できる機器も多く、国際的な環境も作られています。留学時代に培った、海外のラボや国内に研究者とのネットワークも活かしながら、新しい発見につなげていきたいですね。

最終的な目標は、人類の知識を広げるということ。独自で思いついたアイデアを突き進めていく中で得られるものをやっていく、ということでしか実現できないと思っています。コツコツと積み上げていくと、いつかは目標を達成できるのではないかと思います。

どんなことでも、自分が見つけたことが世界を変える可能性があるということを信じてほしいと思います。若い時こそそういう気持ちを持っていかないと、夢は達成できません。どんどん世界に羽ばたいてほしいですね。「大谷」は野球の世界だけにいるんじゃありません。どこの世界にも大谷はいて、自分がそうなれるということを信じて、行けるところまで行ってほしいと思います。

|