この記事は学生広報スタッフが担当しました!

- インタビュー担当

こんにちは。熊本大学学生広報スタッフです!

今回は、熊大生の間でも話題になっている、パルスパワー研究について、研究者の浪平准教授に話を伺いました。

生魚などに含まれる寄生虫、アニサキスを駆除する技術としても近年注目されている熊大発の技術は、どんな思いで研究・開発されているのでしょうか?

10月に行われた、ゆるキャラ日本一を決めるグランプリ「ゆるバース」。今年は、八代市日奈久町のキャラクター「ちくワン」が大賞に輝きました。そんな中、熊本大学産業ナノマテリアル研究所 浪平・王研究室からもあるゆるキャラが登場しました。それは…

「ばっ!パルスって苦手あにー!」

「ちくワン(中央)たちと登場したアニー(右)」 |

「きもかわいい」と話題のこのキャラクターは、熊本大学のパルスパワー研究をPRするために生まれた、「アニー」です。

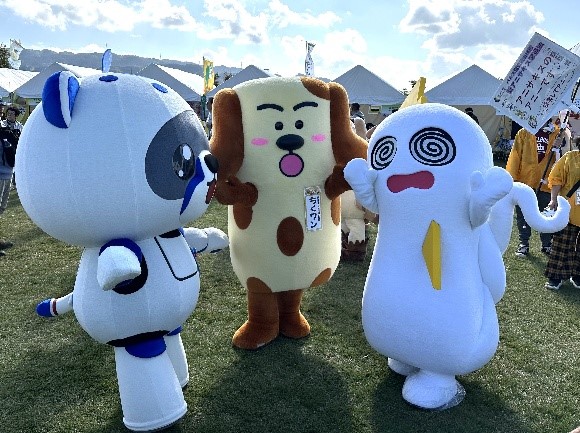

他にも「Dr.パルベア」や「アンバさば」などの仲間もいます!

「Dr.パルベア(左)とアンバさば(右)」 |

このパルスパワー研究を進めているのは、熊本大学産業ナノマテリアル研究所の浪平隆男准教授らの研究チームです。

今回は、先生が研究に込める想いや、新技術を社会に発信するために自ら広報活動に力を入れるわけなどについて、たくさんお話を伺ってきました!

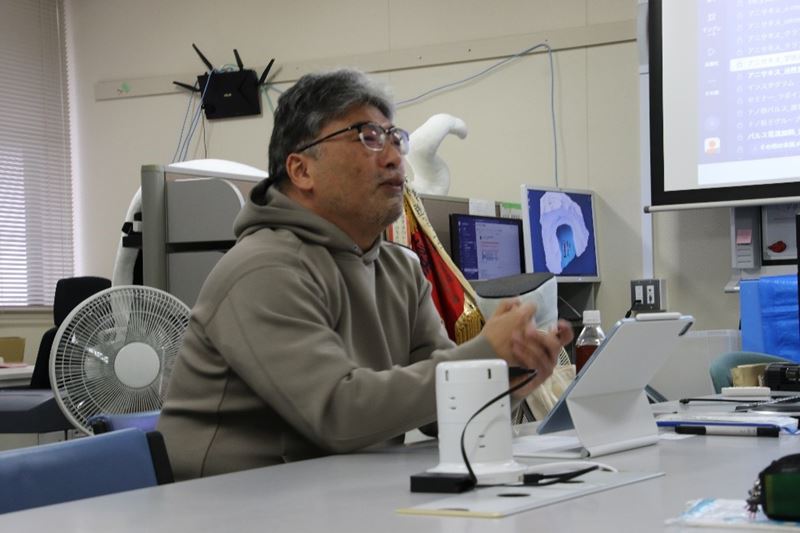

(研究室にお邪魔してお話を伺って来ました!) |

そもそもパルスパワーって?

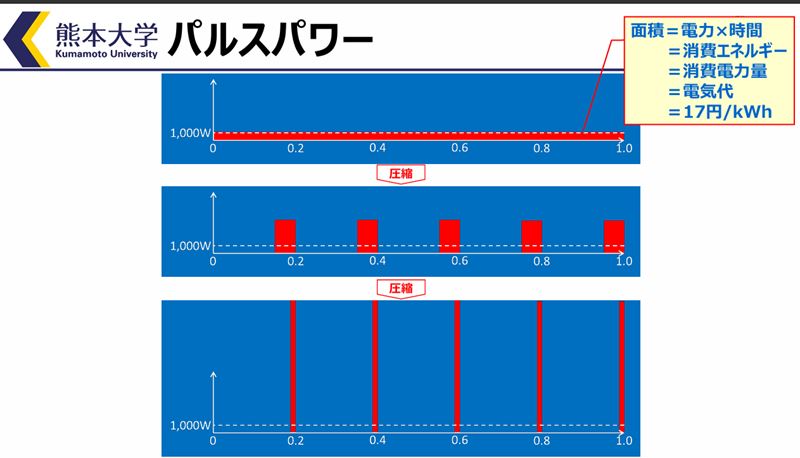

パルスパワーとは、簡単にいうと「瞬間的に得られる巨大電力」のことです。短時間で莫大なエネルギーを生じさせられるため、コンクリートの破壊やオゾンの生成などに活用してきました。また、アオコの駆除やアサリの寄生虫駆除など、水や砂の中でも使えるのも特徴です。

(瞬間的なエネルギーは非常に大きいが、 (瞬間的なエネルギーは非常に大きいが、ごくわずかな時間しか使わないので、電気代は安く済む) |

「エネルギーが大きいなら、電気代が高くなるのでは?」と思われがちですが、

1億分の1秒や100万分の1秒にも満たない短時間で済むため、実は省エネな優れものなのです。

パルスパワーの産業技術としての研究は1980年代から本格的に行われるようになりましたが、

日本で最初に研究を始めたのは、なんとここ熊本大学なのです!

パルスパワーを活用したアニサキス駆除技術の誕生秘話

アニサキス駆除技術の研究を始めたきっかけは何ですか?

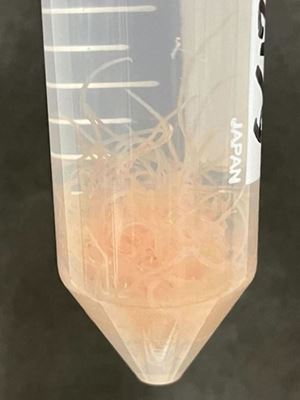

2017年、私の教え子の紹介でお会いした、福岡市の水産加工会社「ジャパンシーフーズ」の社長との出会いが、パルスパワーを使ったアニサキス駆除技術の始まりでした。社長は、卸した魚にアニサキスが含まれていたことで、取引先を失うなど経営に大きな影響を受けた経験から、この問題を解決したいと強く願っていました。アニサキスは寄生虫の一種で、20~30ミリほどの白い糸状の体を持っています。サバやアジなどの切り身に潜み、ヒトが生きたまま摂取すると、胃の中で暴れ回り、卒倒するような激痛を引き起こすことで知られています。この寄生虫による食中毒は、「アニサキス症」と呼ばれます。

(アニサキスの写真) |

社長から、「日本の生食文化を守りたい」という熱い想いを伺い、私も心を動かされました。

私自身、冷凍処理では、生だからこその味わいや、選ぶ楽しさが感じられなくなってしまうのではないかと考えていました。

|

スーパーで魚や野菜を買うとき、どれが良いか選びませんか?

そうですね、野菜とかだと、新鮮そうなものや美味しそうなものを選びます。

生魚や生野菜なら良いものを選ぶ楽しみがありますよね。しかし、冷凍された魚では見た目で違いが分からず、選ぶ楽しさが失われているような気がします。それだけでなく、冷凍品ばかりでは食材が画一的になり、料理が単なる作業のように感じられてしまうこともあると思います。この「選ぶ楽しさ」を守るためにも、生魚を安心して楽しめる技術の必要性を感じています。

アニサキスとの衝撃の出会い…そして初実験

その日のうちに社長はガラス瓶に入ったアニサキスをポケットから取り出し、「今すぐ実験してほしい」とお願いされました。初めて目にするアニサキスに驚きつつも、実験に挑んだところ、駆除に成功しました。この結果をきっかけにプロジェクトが本格始動し、新しい技術の第一歩を踏み出しました。この時失敗していたら、研究はしていなかったでしょうね。

挑戦を乗り越える力の源

研究するにあたって大変だったことはなんですか?

実験の準備はとても大変ですね。パルスパワー電源や、電圧を加える処理電極など実験道具そのものを作るところから始めることが多く、準備が研究全体の9割を占めることもあります。そのため、時には気持ちが折れそうになることもあります。それでも、「この研究が誰かの役に立ち、喜んでもらえる」という思いを支えに、最後まで頑張ることができています。

|

研究の中でやりがいを感じる瞬間はなんですか?

そうですね、新しい知識を得られることです。私はもともと新しいことを知るのが好きで、研究者という仕事は自分に向いていると感じていますね。そして、もう一つ大きなやりがいは、自分が開発した技術で誰かが喜んでくれることです。たとえ一人でも「助かった」「嬉しい」と言ってくれる人がいるなら、その人のために自分の持てる力を全て尽くしたいと思います。研究は時に困難な道のりですが、その思いが私を支えてくれています。

「サイエンスコミュニケーター」としての活動も

ところで皆さん、「サイエンスコミュニケーター」という言葉を知っていますか?

これは、科学技術と社会をつなぐコミュニケーションを実施する人のことを指す言葉。科学技術に対する知識があることはもちろん、社会のニーズや情報発信の手法についても理解し、適切な交流の場を設定することができます。 浪平先生も、自身がサイエンスコミュニケーターとしての役割を果たすべく活動されています。

なぜサイエンスコミュニケーターとして活動したいと思うようになったのですか?

魚を生で食べる文化をなくしたくないというのが一番の理由です。以前500名を超える方々へアンケートをとったところ、その約3割が、魚の生食が規制されても仕方ない、と答えました。このままだと、生食文化が失われる恐れがあると感じました。パルスパワー技術を一番わかっている自分自身がサイエンスコミュニケーターになって、技術を一般の方々に理解してもらうことを目指しているのです。

先生自身がサイエンスコミュニケーターとして一般の人との間に立ち、パルスパワーでアニサキスを駆除できることを広めたい。そして生食文化を守りたいということですね。

パルスパワーのことを知らない人もまだまだ多いと思います。

最近は広報活動にも力を入れています。より技術を身近に感じてもらえるように、教育学部美術科の学生にお願いして、『アニー』というキャラクターを作ってもらいました。かわいい、きもかわいいといった声も聞こえてきました(笑)。

グッズも製作されているそうですね。

そうなんです。ミニステッカーやクリアファイルなど親しみのあるグッズを製作し、展示会や試食会などで配布しております。「勉強・仕事で使います。」や「スマホに張り付けておきます。」、「販売されるのであれば、周りに宣伝しますよ。きっと欲しがると思います。」という声も頂き、宣伝活動へ一役買っていることを実感しています。

(こんなステッカーもあります!) |

先日、熊本大学の学食でもパルス処理済みのサーモンと未処理のサーモンの食べ比べイベントを行っていましたよね。

大盛況でした。1日目は30分で100人、2日目も1時間で100人という賑わいでした。学生から『味の違いは分からなかった』という声がたくさん聞けて良かったです。今後は、研究自体にも興味を持ってもらえるような広報活動をしていきたいです。

(学食で行われた試食会の様子) |

パルスパワー技術の社会実装への道のり

パルスパワー技術の社会実装を目指しているとおっしゃっていましたが、あとどれくらいかかりそうと考えていますか?

社会実装には、早くてもあと2〜3年はかかると見込んでいます。当初は「良いものができれば自然に広まる」と考えていましたが、実際には普及には多くの課題があると実感しました。

現在、3社ほどの企業が装置の製造に興味を示しており、アニサキス殺虫装置が1台でも市場に出れば、その効果が実証され、他の使いたいという企業がそれに追随して一気に広がるといった可能性があると思っています。たとえば、あるスーパーが導入すれば、競合店も取り入れることで普及が加速するかもしれません。

ただし、ネガティブな噂や誤解が生じることがないように、科学的根拠に基づいた高い信頼性を築いていくことが重要です。着実に準備を進めながら、技術が多くの人に受け入れられるよう努めています。

今後の展望を教えてください

「パルスパワーの技術を世界に広めたい」ですね。パルスパワー技術は、食の安全と新たな可能性を切り開く力を秘めています。この技術を広めることで、多くの人々に生食を安心して食べられる選択肢として提供したいと考えています。

例えば、世界には魚の生食が禁止されている国もあります。こうした地域では冷凍品しか食べることができず、生の風味や食文化を体験する機会が限られています。この技術を活用すれば、そういった人々にももっとも新鮮なお魚を生食するチャンスを届けることができるはずです。

さらに、多くの人にこの技術を知ってもらうことで、私たちの手を離れた先で新しい応用が生まれることを期待しています。この技術を、必要とする人の手で、必要なときに、望む形で活用できるようにしたいです。

|

取材を通して、先生が研究にかける情熱を実感しました。平坦な道のりではないのかもしれませんが、熊大発の技術が全国、そして世界中で活躍する日が来ることを願ってやみません…!

記事を探す

- キーワード検索

-

- 検索対象

-

- 所属別

-

- 検索対象

-

翻訳

翻訳