植物は、どこで生まれどう広がった?

植物分布の足跡を科学的に紐解く

大学院先端科学研究部 理学部理学科生物学コース

藤井 紀行 准教授

インタビュー担当の健児くんです。

普段何気なく目にしている花や木が、実はとても長い旅をして私たちの身近にやって来たと知ると、より愛おしく感じます。日本や東アジアを舞台に、植物の起源や分布を科学的に解き明かす研究を行っているのが藤井紀行准教授。美しい植物標本や、熊本の大切な宝物・阿蘇の草原を守る研究についても、たくさんお話を伺ってきました。

私は、日本と日本周辺の東アジア地域を対象に、植物フロラがどうできてきたかを明らかにする研究を行っています。植物フロラは植物相ともいい、その地がどんな植物で構成されているのか、いわば構成メンバーのリストのようなものです。日本の植物フロラは約5千種。それらがどうやって日本にやってきて、どう分布していったのか、植物のDNA解析を通して調べています。ただ、植物すべてを調べるのは無理なので、私は高山植物と満鮮(マンセン)要素、襲速紀(ソハヤキ)要素、この3つに焦点を当てて研究をしています。

高山植物は、北極圏のあたり、つまり北のほうから日本にやってきたとされる植物群。満鮮要素は、日本の西側に位置する大陸、古くは「満州」と呼ばれていた中国の地域から朝鮮半島を経由して日本にやってきたとされる植物です。襲速紀要素は、日本列島が大陸から分かれる前の、とても古い時代に大陸からやってきたのではないかと考えられる植物を指します。

ただ、植物がそれぞれ、本当に北から来たのか、大陸から来たのか、ちゃんと確かめた研究はあまりないんです。最近の研究成果に、日本が起源地となり日本からほかの国へ広がっていった植物があることも分かっており、北や大陸から日本にやってきたという定説の植物の中にも、その起源と分布を考え直す必要があるものが含まれるのではないかな、と思っています。

(阿蘇の春を彩るキスミレ、満鮮要素の代表種。) |

私が研究対象としている1つがキスミレです。阿蘇では、野焼きが終わった後に一斉に黄色い花を咲かせる植物で、満鮮要素に含まれます。

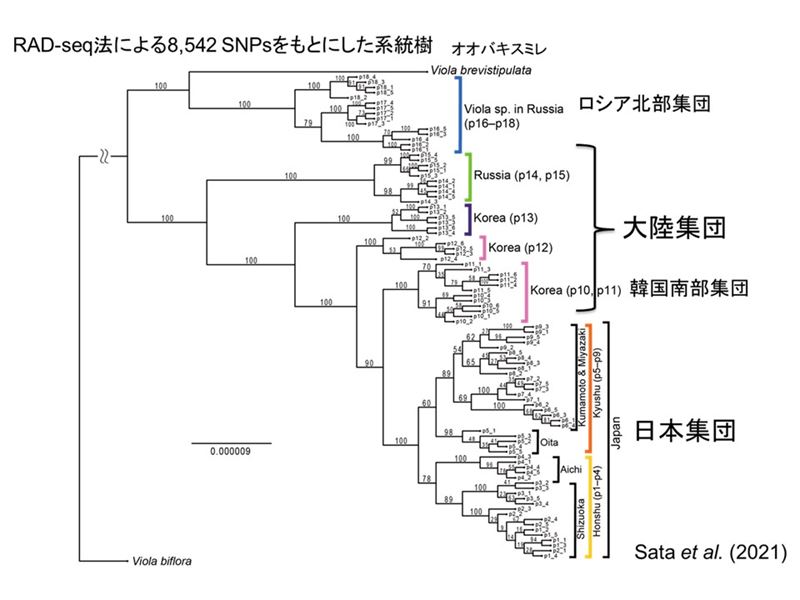

私は、キスミレの分布の中心である中国東北部と極東ロシア、朝鮮半島と日本列島のキスミレの遺伝子を解析。それをもとに系統樹を作りました。

系統樹とは、植物の起源や分布を明らかにする手法の1つ。人間の家系図のような形で、それぞれの地域で、自生する同じ植物の集団からサンプルを取ってきて遺伝子を解析し、塩基配列をもとに作成します。そして、ある集団のDNA塩基配列が系統樹の基部(枝分かれする初期の部分)に来ると、その場所が起源だと判断できます。キスミレでは、基部にロシアなど大陸の集団が来て、もっとも端に日本の集団が来ましたので、キスミレは大陸が起源で、のちに日本に広がったことが分かりました。これは論文にして発表しています。

(キスミレの個体間・集団間レベルの系統解析結果。) |

大学は、信州大学の工学部に進みました。ただ、星が好きだったので、植物や昆虫、動物などが好きな人がたくさんいる自然史系のサークルに入ったんです。そこで植物を極めたいと思うようになりました。自然豊かな信州で、信州にいる間はそこにいる植物は全部見てやろうと、図鑑とにらめっこ。それが植物研究の始まりです。関心が移ったので、転学試験を受けて理学部に転部しました。そこで出会ったのが植物学者だった故・清水建美先生。先生を追いかけて金沢大学へ行き、そこで学位を取得しました。

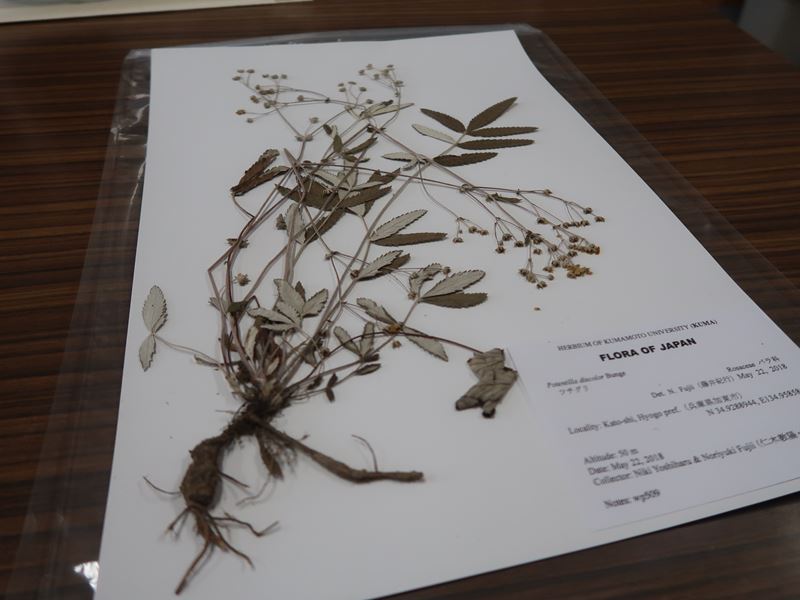

学位取得後に就職したのが、東京都立大学の牧野標本館だったんです。牧野標本館では、日本の植物分類学の祖ともいえる牧野富太郎博士が作った植物標本群である「牧野標本」をはじめ、膨大な植物標本を収蔵しています。ここで約10年、植物標本と向き合いました。

標本で大切なのは、どこで誰がいつ採集したのかを記したラベル。これがなければ、ただの押し花になってしまいます。このラベルがあることで、標本が確かな科学的証拠となるわけです。一つの標本には、その植物の葉や花の形だけでなく、いつ花を咲かせるのか、日本や大陸でどう分布しているのか、博物学的情報が詰まっています。これらを集積していくと、世界中に何種類の植物がどれくらいいるのか、ということが分かります。牧野標本館には、たとえば東京で採集された野生のサクラソウの標本などもあります。東京の野生のサクラソウはもう絶滅していますが、標本は確かにそこにその植物が生きていた、そんな証拠にもなるんです。標本にはいろんな価値があるんですよ。

(藤井准教授が作成したツチグリの植物標本。兵庫県加東市で2018年5月に採集。) |

阿蘇では、大正時代には7万haあった草原が、現在では1万5千haに減少。草原が減ることで満鮮要素の植物もどんどん減っており、調べたところ、阿蘇の草原植物でレッドリストに載るものは、70から80種に上ると分かりました。

草原再生の研究は、認定NPO法人阿蘇花野協会が所有する高森町にあるナショナル・トラスト地で行っています。協会が買い取った約10haの杉林を草原に戻す取り組みで、毎年野焼きを行い植生の変化を見ています。具体的には、2平方メートルごとにどんな植物がどれくらいの比率で、かつどれくらいの高さで生えているかを年に1回リストアップ。これは学生さんたちが頑張ってくれています。

杉を伐採した直後は、セイタカアワダチソウなど、外来種である帰化植物がわーっと広がってどうなるかと思ったんですが、4、5年たつと草原植物であるススキなどが優勢してきました。これは、野焼きで帰化植物はいなくなりますが、草原植物は土の中に養分をため、野焼きをされても地下で生きていられることが理由です。目標は、家畜の飼料やたい肥の原料となる自然の草を刈り取ることができる「採草地」に戻すこと。現在12年目で、理想の採草地の状態にだいぶ近づいてきました。

(阿蘇の北外輪の草原。点々と咲く赤い花はオグラセンノウ。) |

熊本大学に赴任して20年。阿蘇でしか見たことがない植物はいっぱいあるんです。それが草原の減少とともにどんどん減っている状況なので、なんとか守りたい。その方法の一つが草原を守ること。効率よく草原を再生する方法を見つけたいと思っています。

阿蘇と言えば、阿蘇市波野に自生するスズランも、実は興味深いんですよ。野生のスズランは、九州では波野のある一角にしかいません。スズランは長野県や北海道に大きな集団がいるので、波野のスズランも北からやってきたのではないかと考えられています。でも、朝鮮半島にもスズランの自生地があり、もしかしたら西から来た可能性もあるのではないか。そういった、ある地にぽつんと取り残されたような植物の起源も探りたいと考えています。

今は得られる情報が増えたので、解析できることも増えました。満鮮要素の植物を、あと10種類くらいは調べて論文をまとめたいですね。それだけではなく、そもそも満鮮要素とはなにか。実は定義があいまいなので、それを考え直してみることにも挑戦していきたいと思っています。