未知にあふれる海の世界に魅せられ

ヤドカリと共生する新種のイソギンチャクを発見!

熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 沿岸環境部門(合津マリンステーション)(理学部 生物学コース併任)

吉川 晟弘 准教授

熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 沿岸環境部門(合津マリンステーション)(理学部 生物学コース併任)

吉川 晟弘 准教授

インタビュー担当の健児くんです。

まだまだ不思議でわかっていないことが多い海の世界ですが、海の生き物の不思議な生態についての研究が進んでいます。今回は、ヤドカリと共生する新種のイソギンチャクの興味深い生態について発表された吉川 晟弘(あきひろ)准教授にお話を伺いました。

僕が取り組んでいるのは海の生物で、今はヤドカリとイソギンチャクの共生関係を研究しています。具体的には、深海ではどんな共生関係がどのように進化してきたのかを明らかにしたいと思っています。

イソギンチャクの中にはヤドカリが使う貝殻の上にしか生息しない、という種もいるんです。ヤドカリは成長に合わせて、新しい大きな貝殻へ引っ越します。浅い海にはたくさん貝殻があるので簡単に引っ越しできますが、深海では貝殻そのものが少なかったり、あっても泥に埋もれて使えなかったりします。そんな深海に生息し、ヤドカリと共生関係にあるイソギンチャクがいるんですが、このイソギンチャクが「貝殻のような構造」を作ることでヤドカリが住むスペースを大きくしているんです。イソギンチャクが、ヤドカリに「家」を提供しているというわけです。

「貝殻のような構造」を作るキンカライソギンチャクの仲間が作ったヤドカリの「家」。 この標本はハワイ産(標本提供:国立科学博物館) |

こういうイソギンチャクはほとんどが外国産です。しかし日本にも、ヒメキンカライソギンチャクという名前で呼ばれているイソギンチャクがいました。でも実はまだそれに学術的には名前がついていなくて、よく調べるとそれが未記載種だったんです。そこで僕たちは、その形やDNAを調べて、これを2022年に新種として発表しました。

新種を報告する時には、それを命名することができます。そこで僕たちは、ヤドカリにイソギンチャクが付いている姿が、人気のアニメ映画『ハウルの動く城』にも出てくるカルシファーに似ていることから、学名に「Stylobates calcifer (カルシファー)」と付けました(笑)。外見も生活スタイルもそっくりじゃないですか笑?

2022年に新種として発表されたヒメキンカライソギンチャクStylobates calcifer「カルシファー」 |

ほかの共生の場合、ヤドカリは貝殻を引っ越しする時に、イソギンチャクも連れていくということが知られているんです。イソギンチャクはくっついて離れないイメージがありませんか?でも、貝殻を引っ越しする時、ヤドカリが元の貝殻に付いているイソギンチャクの周りをリズミカルに一定のリズムで叩くと、イソギンチャクが自ら剥がれるんです。それをヤドカリが新しい貝殻に移して、一緒に移動するんです。イソギンチャクの触手には毒があり、ヤドカリの天敵であるタコから守ってくれるし、イソギンチャクは移動力を持たない代わりにヤドカリに運んでもらって、餌を食べられる。そんな共生関係であると考えられています。

ヤドカリの貝殻で共生する浅瀬にいるベニヒモイソギンチャク。 この種は貝殻のような構造は作らない(合津マリンステーションにて飼育中) |

そうだと思います。貝殻のような構造を作る種や、ヤドカリの「引っ越し」に合わせて自らも移動する種など、それぞれが暮らしている環境に合わせて特有の共生様式が進化してきたんだと思います。とても単純な体の構造しか持たないイソギンチャクが、これをどのように実現しているかがわからないという点に、研究者として強い興味を覚えます。ヤドカリと共生したことで、どのようにしてとてもユニークな進化が起きたのか、とても面白い研究テーマだと思います。

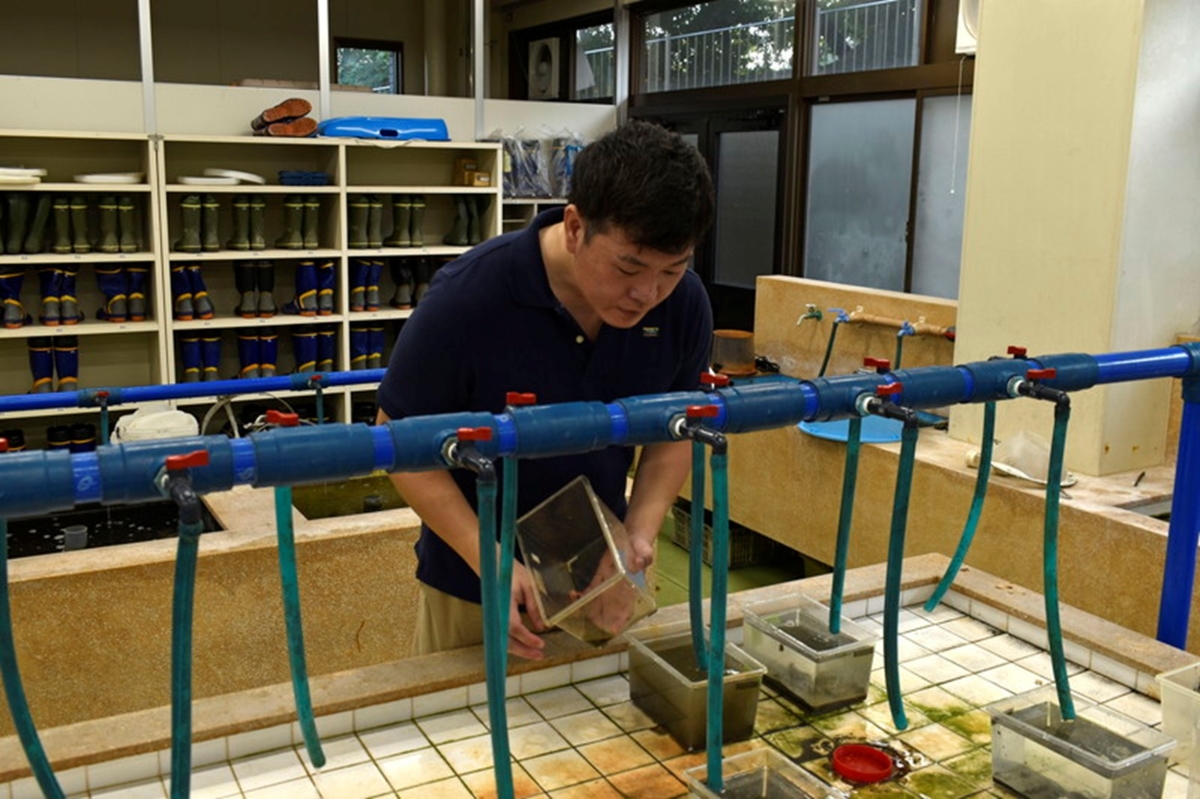

合津マリンステーションにてヤドカリの世話をする吉川准教授 |

海の生き物はまだまだわかっていないことの方が多くて、そういう種がいる、ということは知られていても、きちんと認識されていないものも多いんです。これまでに発表したヒメキンカライソギンチャクも、そういうものがいるということは知られていたものの、きちんと論文として発表されておらず、世界の人たちが認識できる状態にありませんでした。こういうことを世界の人たちに向けて発表することは大切ですし、それが研究者の仕事だと思っています。

僕がこの種に出会ったのは偶然みたいなもので、調査のために深海から採取したイソギンチャクを飼育環境にいれたところ、突然「走る」ように動いたのです。驚いて観察すると、その中にはヤドカリが隠れていました。しかもヤドカリは、イソギンチャクが作った「宿」の中に入っていたんです!この驚きを他の人とも共有したいという気持ちが、研究に没頭するきっかけとなりました。

ヒメキンカライソギンチャクStylobates calcifer「カルシファー」と、 共同研究者である鳥羽水族館の森滝さん(写真提供:鳥羽水族館) |

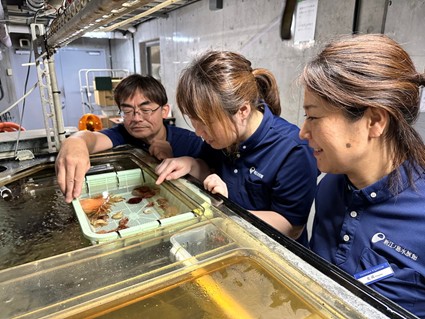

生物の採集に協力をしてくださっている新江ノ島水族館の共同研究者たち(奥から、杉村さん、笠川さん、北嶋さん)。研究を続けているといろいろな人たちと出会うことができる(写真提供:新江ノ島水族館) |

ヒメキンカライソギンチャクStylobates calcifer「カルシファー」に関する論文については、いろいろと調べていたので発表まで5年ほどかかりました。僕は本種の形の観察や、DNA解析だけでなく、ヒメキンカライソギンチャクがエサを食べる様子や、ヤドカリの引っ越しの有無なども観察し、深海での両者の生態についての情報も1つの論文にまとめました。そのため、発表までとても時間がかかってしまいました。

最近また、ヤドカリの「宿」を作るツキソメイソギンチャクを新種として発表したのですが(https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/sizen/20251021)、これは見つけてから発表まで7年ほどかかりました。本当はもっと早く論文を書かないといけないとは思うのですが、もっとこういうデータがある方がいいんじゃないか?こういう切り口の解析があると面白いんじゃないかとかを繰り返しているうちに、知らぬ間に時間が経っていました(笑)。

2025年10月に新種として記載されたツキソメイソギンチャク。その名前は万葉集に詠まれた「愛する気持ち」が由来になっている(動画, https://youtu.be/HScwCJUDZPA?si=mphfaJqveS9umy8g)。 |

例えば、こういう「宿」を作るイソギンチャクと共生しているヤドカリは、ほかの近縁なヤドカリよりも大きな種になってるんじゃないかと予想したんです。そこで調べてみたのですが、共生していているヤドカリは本当に大きな種へと進化しているようでした。この時、博物館に保管されたヤドカリの標本を大量に計測したのですが、ある標本を測るためにオーストラリアのクイーンズランド博物館まで行ったのはとても良い思い出です。英語がなかなか通じなくて苦労しました笑。

クイーンズランド博物館の標本所蔵施設にて研究活動を行った |

クイーンズランド博物館(オーストラリア・ブリスベン)にて、受け入れ研究者であるMichela博士との一枚 |

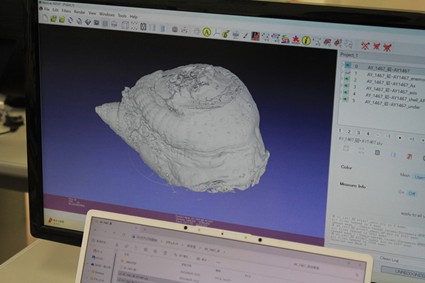

そんな中、ツキソメイソギンチャクが付着している貝殻を3Dデータにして見ていると、「あれ?これ、貝殻の方向が分かっているのかな?」と思う瞬間があったんです。「そんなことできないはずなのに」って思いましたが、一定方向に向かって動く傾向があったんです。

大人のイソギンチャクは基本的には「放射相称」と呼ばれる体のつくりを持ち、頭も脳も方向性もありません。僕たちのように「前に進む」「右に進む」といった判断ができるのかもわからない。そんなイソギンチャクに「前に進む」という行動が生まれるメカニズムは、人間を含む「頭」を持つ生き物がどのように進化してきたのかを理解するのに役立つかもしれないと思うとロマンも広がりますよね。

そして、これについての論文が受理された瞬間は、自分の努力が世界の研究者に認められたように感じてとてもうれしかったですね。将来覆される可能性もありますが、現時点では「そうかもしれないね」と言ってもらえた時は、研究者にとって最大の喜びだなと思います。そういう喜びを得られれば、どんなに長い年月も一瞬のように感じます。

ツキソメイソギンチャクが付いているヤドカリの貝殻を3Dスキャンしたもの |

国立科学博物館(茨城県つくば市)にて藤田博士(学振PD時代の受け入れ研究者)との一枚 |

たぶんですが、親と一緒に行った釣りが暇だったことです笑

僕は3歳頃から、釣りをする両親に海に連れていってもらっていたんですよ。釣りって待ってる時間が長いですよね。僕は魚が釣れるのを待ってるのが苦手で、すぐそばで母や姉と一緒にヤドカリを捕まえて遊んでいました。よく考えると、その頃から触ってるものが変わっていません(笑)。その小さな経験が、今の研究者としての道につながっているんでしょうね。

親が期待していた通りに成長したかどうかはわかりませんが、親に海に連れて行ってもらったことが研究者を目指すきっかけにはなっていますね。

それから実は、中学生の頃、宇宙に興味を持って、いつか宇宙の研究をしたいと思ってたんです。宇宙で生物を見つけられたら面白いなって。

でも「あれ、海って不思議な形の生き物が多いな。宇宙と同じくらい不思議にあふれてそうだな」と感じたんです。人間は月を歩きましたけど、まだ1000mの深さとかの海底でさえも歩いた人はいないんじゃないですかね?

これまで地球の外に目を向けていましたが、地球の深いところも面白そうだなって思って、海の中で暮らす生物、特に深海の生物を研究するようになったんです(地球も宇宙の中の1つの星ですし)。近そうで遠い、行きたいけど行けない場所に、変な生き物がいっぱいいるっていうのが、僕にとっては魅力的でした。

いつか文明を持った宇宙人が僕の論文を読んで、地球の深海にはこんな生き物が暮らしていたんだなと思ってもらえるとうれしいです。

宇宙人に手紙を書くというのが、僕の研究のモチベーションのひとつです。

合津マリンステーションの船(ドルフィンSC)で海底にいる生物をとりに行く |

研究の醍醐味は、観察の中で「これは新しいのではないか」と気づく瞬間にあります。単純に見えるイソギンチャクが予想外の行動を示した時、あるいは深海での生物の暮らしが垣間見えた時、その驚きが僕の心を大きく揺さぶります。

もちろん研究には、とても退屈な作業もたくさんあります。延々に生物の標本の長さを測り続けたり、ひたすら論文の図表を整えたり、出張に行くための手続きをしたりといろいろと。しかし、自分が見つけたワクワクすることを、いまこの世界で自分しか知らないかもしれないという優越感は、そんな退屈な作業ですらも楽しいと思わせてくれます。そして論文が出版された時には、世界のどこかで誰かが「面白い!」と思ってくれているかもしれないことを想像する。これが研究の一番楽しみかもしれません。

研究に使うヤドカリの世話をする学生 |

高校生や若い人たちに伝えたいのは「全部を自分一人でやろうとしないこと」かなと思っています。研究は一人で黙々と行うものというイメージがあるかもしれませんが、実際に僕は多くの仲間と協力し合いながら進めています。僕は統計解析が得意ではありませんが、それが得意な友達と協力することで研究を前進させることができます。一方で僕は、生物の行動の観察からその面白さを見つけて、それを解明するための研究計画を立てるのは、わりと得意かなとは思います(まだまだ未熟なので、偉そうなことは言えませんが)。こんな感じで、お互いがちょっと得意としていることを持ち寄ることで、研究もそうですが、人生もさらに豊かなものになるんじゃないかと思っています笑

その一方で「自分の限界を決めない」ということも大事かなと思います。進学や受験で「希望とする学校に行けなかったからもうダメだ」と思う必要は無いと思います。何か成し遂げたいことがあるのであれば、試験の結果や、周りの人からの評価だけで自分のことを決めてしまわず、やりたいことに向けて努力をし続けて欲しいと思います。もちろん失敗してもいいと思います。あらゆる失敗を経験し、それを乗り越えた人が、その道の「専門家」になっているんだと思います。

昔から「こうあるべき」とされているよくわからないことや、それを守れという同調圧力など、自分の「やりたいこと」を邪魔するものはたくさんあると思います。でも、それに負けずに、自分の夢に爆進してください!

上天草市にある合津マリンステーション。宿泊もできる。海洋生物研究の拠点としては、とても充実した施設である。また、理学部・生物学コースの学生は卒論を書くための研究室として配属希望を出すこともできる(黒髪キャンパス内にも居室がある)。吉川研究室に興味がありましたらぜひ見学に来てください(https://akjktex80.wixsite.com/akihiro-yoshikawa)。 |