白金を超えるか?

見えない世界をカタチにする固体触媒研究の最前線

大学院先端科学研究部(工学系)

大山順也 准教授

- 所属

インタビュー担当の健児くんです。

自動車の排気ガス浄化やプラスチック製品の製造、そして燃料電池。私たちの暮らしに欠かせない技術を支えているのが「固体触媒」です。大山順也准教授は、これからの時代に不可欠になる燃料電池に使われている高価な白金触媒を、白金に迫る性能を持つ新しい触媒に置き換えることで、持続可能なエネルギーの未来を切り拓こうとしています。

私の研究テーマは「固体触媒」です。触媒とは、自分自身は変化せずに化学反応を助ける存在で、反応を効率よく進めてくれるものです。実は私たちの身の回りにある製品には、触媒なしには成り立たないものがたくさんあります。

たとえば、自動車の排気ガス。ガソリンや軽油を燃やすと有害な窒素酸化物(NOx)が発生しますが、そのまま大気に放出すると人体に悪影響が出ますし酸性雨など環境問題の原因になります。そこで、触媒を通してNOxを無害な窒素に変換しています。また、プラスチック製品を作る際、石油からプラスチックに変換する過程でも触媒が使われています。触媒はまさに「縁の下の力持ち」。普段は目に見えませんが、社会のあらゆる場面で活躍している存在です。

燃料電池は水素と酸素を反応させて電気を生み出す装置ですが、水素と酸素を同じ容器に入れても自然には反応が起きません。触媒を介することで一気に反応が進み、電気エネルギーとして取り出すことができます。

車や家庭用発電など幅広い応用が期待されていますが、最大の課題は「触媒」にありました。現在は白金が大量に使用されていますが、白金は希少で高価です。これが燃料電池の普及の足かせになっています。

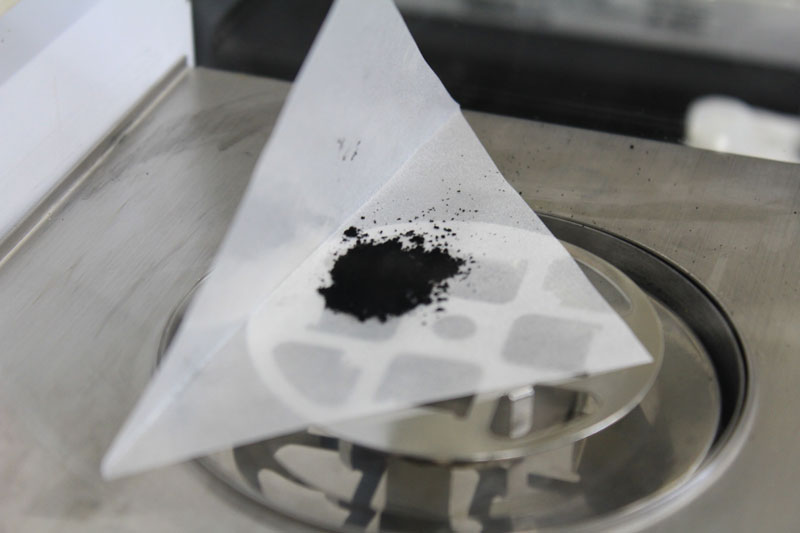

私は熊本大学に着任してから、白金に代わる触媒研究を本格的に始めました。最近では、特に「コバルト錯体」に注目しています。コバルトは比較的安価で入手しやすい元素で、適切な構造を持たせれば白金に近い性能を示すことが期待されています。もちろん、白金の性能は突出しています。すぐに追い越すことは容易ではありませんが、「白金を全く使わない選択肢を作ること」「白金の使用量を大幅に減らすこと」ができれば、エネルギー消費社会にとって大きな意味を持つのではないかと思っています。

(大山准教授のグループが開発に成功した高耐久性コバルト触媒) |

(大山准教授が3Dプリンターで出力したパラジウムナノ粒子触媒の原子配置3次元モデル) |

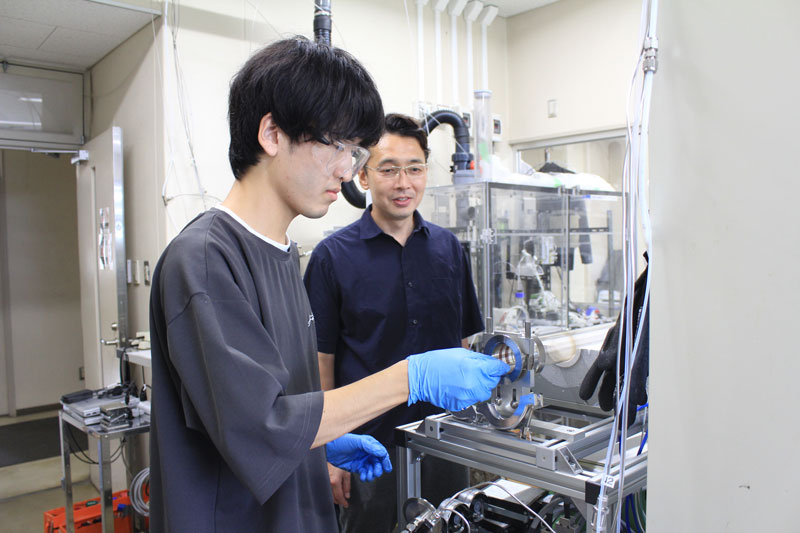

私が触媒研究にひかれたのは「見えないものが見える」瞬間の楽しさです。学生時代は酵素を模倣した触媒を扱っていましたが、分子の動きを推測できたときに強い興奮を覚えました。その延長線上に固体触媒の研究があり、今も「見えない世界をのぞく」ことが原動力になっています。触媒研究で重要なのは「どんな構造をしているか」なのですが、原子レベルの世界はあまりに小さく、長い間「見えないもの」とされてきました。私はこの「見えない世界」を「見える化」することにも挑戦しています。

その一つが、ナノ粒子の3次元可視化です。電子顕微鏡や放射光X線で得られたデータを解析し、原子の配置を3次元モデルとして再現します。さらにそれを3Dプリンターで印刷しました。手に取って形を確かめられるようになったことで、これまで単純なモデルでしか想像できなかった触媒の構造が、実は歪んでいたり、予想と異なる形をしていたりすることがわかりました。

たとえば、コバルト原子の周りを窒素原子が四角い形で取り囲んでいる錯体では、コバルト原子が窒素原子の作る四角形から「わずかに飛び出しているか」「きちんと収まっているか」という違いが、触媒の耐久性を大きく左右します。たとえばパラジウナノ粒子の場合は、ある形は水素を活性化するのに優れており、別の形はメタンの燃焼に優れている。わずか原子一個レベルの「凸凹」が、触媒の性質を大きく変えてしまうのです。まさに「形が機能を決める」世界です。原子一粒の違いが、社会実装できるかどうかを決める――これが触媒研究の奥深さかもしれませんね。

そうですね。学生と一緒に3Dモデルを組み立てると、「この形だから性能が高いのか」と手触りを伴って実感できます。科学は目に見えない世界を扱いますが、こうして「触れる」ことで、理解は深まると思います。こうした知見はコンピューターシミュレーションと組み合わせることで、より強力な触媒設計へつながります。事前に「この配置なら高性能になる」と予測できれば、実験で効率的に検証できます。実験と理論の往復で、次世代の材料設計を現実にしようとしています。

|

私の研究の最終的な目標は、持続可能な社会への貢献です。世界は今、カーボンニュートラルに向けて大きく動いています。太陽光で発電した電気で水を分解して水素を生成し、その水素を燃料電池で利用する。そんな循環型のエネルギー社会を支えるには、効率的で安価な触媒が欠かせません。

私が触媒研究で面白いと感じているのは「誰も見たことのない世界を明らかにすること」です。原子がどう並んでいるかを理解できれば、性能を自在にコントロールできるようになる。学生とともに「本当にそうなのか?」と疑問を投げかけながら研究を進める毎日には、尽きない発見があります。研究室では「君はどう思う?」と必ず問いかけ、学生が自分の視点で挑戦できる場を作るよう心がけています。そして、新しい知見を得て「面白いでしょ!」と共有できる瞬間は、何よりの喜びです。

科学は正解を覚えることが目的ではなく、「なぜ?」と問い続けることから始まります。私たちが白金に挑んでいるのも、「なぜ白金はこれほど優れているのか?」「本当に代わりはないのか?」という問いからです。小さな疑問がやがて大きな挑戦に、そして未来を変える発見につながります。ぜひ、自分なりの「なんでだろう?」を大切にして、一歩を踏み出してください。