「出自を知る権利」の法整備が不十分な日本

ニュージーランドを対象に比較法で研究

大学院人文社会科学研究部 法学部(民法)

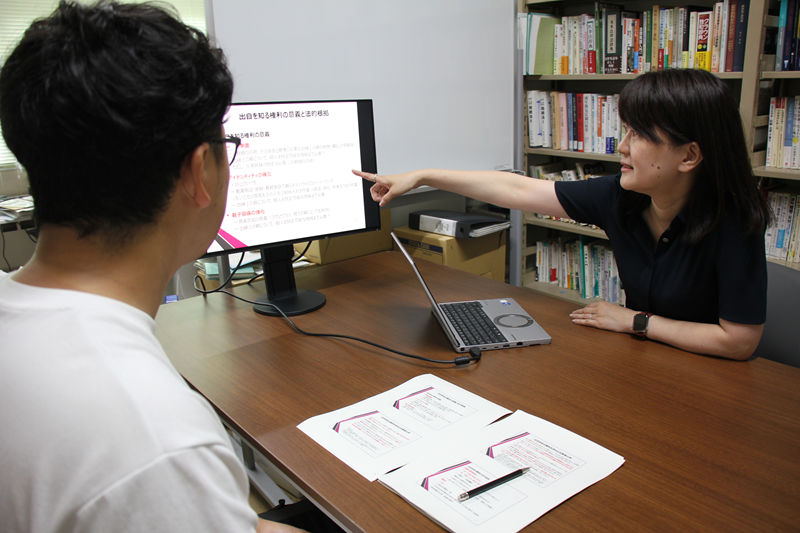

梅澤 彩 教授

- 所属

インタビュー担当の健児くんです。

養子・里子の推進や生殖補助医療の発展で、今後は日本にも、血のつながらない親子が増えていくと考えられます。しかし、血縁関係がない親子や家族の問題に対し、法整備が不十分なのが日本。これを海外の国と比較しながら、日本にどんな法律や制度設計が必要かを研究しているのが梅澤彩教授です。

大きく分けると3つ。「生殖補助医療に関する諸問題」、養子や里親などの「家族形成および非血縁関係にある親子に関する問題」、そして、離婚後の面会交流(親子交流)や養育費履行確保等の「親権・子の監護に関する問題」を研究しています。

この中で今日は、生殖補助医療や血がつながらない親子に関わる、子どもの「出自を知る権利」の問題についてお話しします。

社会には、必ずしも生みの親に育てられる子どもばかりではなく、養子として育てられる子ども、施設や里親のもとで育つ子どももいます。そして生殖補助医療では、夫婦以外の第三者から精子や卵子提供を受けて生まれる子どももいます。そういった子どもたちが成長し、もし実の親が誰なのかを知りたいとなった時、その情報を与えてもらえない、もしくはその情報がない、ということは、お子さん本人にとって非常に過酷なこと。しかし日本は、この出自を知る権利に対する法整備がまだ十分ではありません。

廃案にはなりましたが、2025年2月に出された特定生殖補助医療法案に、初めて出自を知る権利に関する規定が盛り込まれました。しかし、生殖補助医療で生まれた子どもが実の親を知りたいと思っても、名前や住所など、個人が特定できるものは、提供者本人の同意がないとだめ。どこまでも提供者の立場に重きを置いた内容になっています。

出自を知る権利に関して、大人より子どもの権利を強くしている国がニュージーランド。法学には、比較法学という様々な国の法を比較して研究する学問があり、私はこの比較法で、ニュージーランドを専門にしています。

子どもの出自を知る権利を法律で認めている国はまだ多くない中、ニュージーランドでは、子どもの出自を知る権利を含め、生みの親、養親、里親らが、情報にアクセスする権利を認めています。たとえば、生殖補助医療については、国家による情報管理機関が設けられ、子どもは、早くて16歳、一般的には18歳になれば情報開示請求が可能。精子や卵子の提供者はもともと、子どもから開示請求が来たら自身の個人情報を見せることに同意をしており、請求に対しノーとは言えません。

また、養子に出された子どもが生みの親に会うことを希望しても生みの親が会いたくない場合、なぜ会えないのかを手紙で説明することも推奨されています。その際は、ソーシャルワーカーのような専門家が間に入り、子どもに事情を説明します。面会交流もソーシャルワーカーが支援。最終的に自分たちだけでコミュニケーションが取れるようになれば、支援なしで交流を続けることができます。

開かれた家族の在り方として、ニュージーランドは日本の参考になると考えて、私はまず、養子縁組制度の部分から研究を始めたんです。養子制度で経験を積み重ねてきたニュージーランドでは、その経験が生殖補助医療に関する法整備でもうまく生かされています。

(ニュージーランド調査の写真) |

日本では子育ては産んだ人の責任という考え方が強く、ニュージーランドは、みんなで緩やかに子育てをすればいい、という発想があるんです。育てられる人、育てたい人がいて、育てられる環境があれば、血のつながりは関係なく協働で子育てをするという考え方をします。産んだかどうかではなく、子どもに愛情を注ぎ子どもへの責任を履行できること、それが親の資格。だから、血縁によらない家族形成を広くすべての人に認めています。

同性愛やシングルであることなども親になる資格にはまったく関係ないため、ニュージーランドでは生殖補助医療や代理懐胎で子どもを持つことが可能です。早晩日本でも同性婚が認められると思いますし、子どもを持つことを希望する同性カップルもおられます。その法整備についても、日本はまだまだ限られた人しか研究していません。私が今取り組んでいる研究が、そこに役立つのではないかと思っています。

確かに、移民国家のニュージーランドと日本では違いがあります。でも子どもが、親がどんな人なのかを知りたいと思う、その気持ちに違いはありません。そして、子どもを養子に出した親、精子や卵子の提供者、あるいは、代理母や養親、里親など、子どもが生まれ育つことにかかわりを持った大人が、その子どもに責任を取っていくことにも、国による違いはありません。

子どもは、どんな状況下に生まれるかを選ぶことはできませんから、自分の遺伝子がどこからやってきたのかを知りたいと思った時、それを与えてやれる制度設計は必要です。そして今、日本にも助けが必要な子どもはたくさんいます。もっと養子や里子を進めていくべきだし、そうやって血のつながらない親子が増えてきた時、生みの親との関係性にかかわる法律や制度は必ず重要になります。

|

もともとは高校の教員になるつもりでした。大学では障がい児および障がい者の心理・医学・教育について学ぶとともに、臨床にも携わりました。その経験を通して、社会的弱者とされる人々がおかれている環境やその背景、法制度等の社会的課題について関心を持つようになりました。

大学院の博士前期課程では、子どもや女性の権利を保障するための社会的・法的課題等について研究しました。修士論文のテーマは、「緊急避妊薬の承認とその一般医薬品化」。20年も前の話ですが、近年になってようやく緊急避妊薬の一般用医薬品化に向けた議論が進んできているのを見ると、うれしい限りです。

博士後期課程にも進学し、後期課程2年生ごろから研究者を目指し本格的に研究を開始しました。もともと「普通」や「伝統」という言葉を毛嫌いする性格だったのか、結婚し夫婦と血のつながりのある子を持つことを当然視する風潮には疑問を持っていました。結婚するかしないか、子を持つか、育てるか、これらは人々が自ら決定していく事柄であり、周囲から強制されるものではありません。誰とどのような家族になり、その家族を継続するかどうかは、自らの責任において決定・実践されるものだと考えていました。そこで、後期課程在学中は、家族形成と性的自己決定権、児童虐待、養子と里親、生殖補助医療に関する法的諸問題についての研究を行いました。それが今につながっています。

|

やはり、当事者の声ですね。生殖補助医療で生まれた当事者の方や同性愛カップルで子どもを望まれている方など、できるだけ当事者のお話を聞くようにしていて、それが支えになっています。

血のつながった親子でなくても幸せに暮らしておられる方はたくさんおられます。そういう方たちを見ていると、血のつながらない親子がいても当たり前、という社会になってほしいと思います。

生殖補助医療技術の進展と普及によって「子は授かるものから創り出すもの」になりつつあります。ということは、生まれてくる子の法的地位、出自を知る権利はもちろん、精子・卵子提供者や被提供者の権利を保障するための法制度の在り方が検討されなければなりません。当事者の声を反映した法律案の提言にむけて、研究を進めていきたいと考えています。

また、長年、出自を知る権利について研究してきたこともあり、近年では「赤ちゃんポスト」や内密出産に関するシンポジウムや講演に呼ばれることも増えました。熊本では、慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」が知られていますね。最近では大阪の泉佐野市が自治体として「赤ちゃんポスト」や内密出産の導入に向けて動いていると報道されています。匿名出産や内密出産で生まれた子、生みの親、育ての親の法的地位の保障に関しても、法制度の構築や社会実装に向け、研究を進めていく必要があると考えています。

|