これからの半導体産業を担い

いつか、台湾と日本の架け橋になる!

自然科学教育部 博士前期課程 1年

半導体・情報数理専攻半導体システム教育プログラム

程 識恩(テイ シキオン)さん

自然科学教育部 博士前期課程 1年

半導体・情報数理専攻半導体システム教育プログラム

程 識恩(テイ シキオン)さん

インタビュー担当の健児くんです。

台湾生まれの程識恩さんは、一度企業に就職しながらも、より幅広い産業でグローバルに貢献できる半導体の世界に進みたいと、職を辞して今年の4月に熊本大学の博士前期課程に進学。半導体産業の即戦力となる人材を育成する百瀬研究室で、新しい人生の一歩を踏み出しています。

私は台湾生まれで、父が日本人、母が台湾人です。今から12年前に18歳で来日した時は日本語が話せなかったので、最初は日本語学校に通い、その後2年間の専門学校を経て、早稲田大学機械科学航空宇宙学科に入学しました。ただ、私が所属した研究室は、宇宙学科の中ではまれな、車やバイクに広く使われているレシプロエンジンを研究する研究室。当時は水素がトレンドだったので、その研究室で水素燃焼の研究を1年間やりました。

早稲田大学在籍中に台湾での兵役義務年齢になり、1年半ほど台湾に帰っていた時期もあって、卒業したのは2023年です。研究を通して自動車エンジンへの興味が強まったこともあってスズキ株式会社に入社。そこでエンジン関係の仕事に2年間従事しました。

実は、私が就職活動をしていた時期と、熊本にTSMCが進出したのが同時期で、TSMCにも興味はあったんです。でも、半導体は大学で自分が学んだこととは分野がまったく違っていたことや、当時は、半導体への関心の高まりも一時的かもしれないという考えもあって、自動車産業を選びました。今思えば、それは杞憂でした。

加えて、自分にはもともと、グローバルに活躍したいという思いがあったんです。自動車産業もグローバル産業ですが、半導体はより多分野に関わり、より広く社会に貢献できると考えました。会社を辞めて院に進学することは大きな決断でしたが、まだ方向転換が可能な年齢のうちにと思って決断しました。

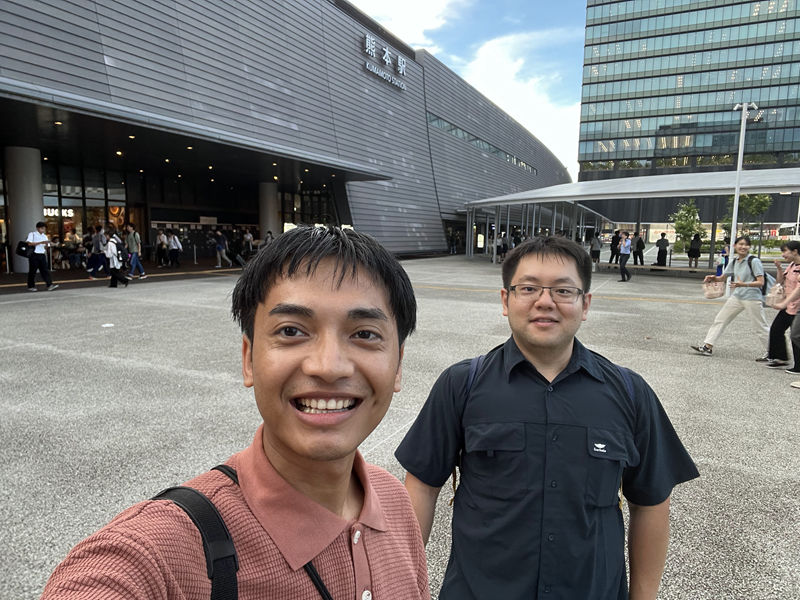

やはりTSMCの存在があるので、九州の大学に行きたいと考えていました。それと、スズキで知り合ったミャンマー人の同僚が熊本大学出身で、熊本大学や熊本に関する情報をいろいろと教えてくれたんです。

ゴールデンウイークを利用して、ミャンマー人の同僚と一緒に来熊。その時にお会いしたのが、現在所属している百瀬研究室の百瀬健教授です。熊本に来る前からチェックしていた百瀬研究室のHPには、「百瀬研究室はこれからの半導体産業に即戦力となる実践的人材を育成する」という言葉があって、まさに自分が学ぶべき研究室だと強く感じていました。

実際に百瀬教授にお会いしてそのカリスマ性に惹かれただけでなく、百瀬研究室のメンバーが、年齢も人種も性別もとても多様であることがいいと思ったんです。台湾では社会人大学院生は珍しくありませんが、日本では特異な存在です。企業に、社員を大学院で学ばせる風土がないという話をしたら、百瀬教授が共感してくださったことをよく覚えています。30歳になる自分も、百瀬研究室でなら肩身の狭い思いをせずに済むと感じたことも、進学を決めた理由です。

|

百瀬研究室で研究しているひとつが、半導体製造にかかわる薄膜を作る薄膜工学です。

今、半導体の性能の向上は鈍化しているといわれており、次世代半導体として、立体の半導体が盛んに研究されています。立体の半導体は、平面の半導体をただ重ねるだけではだめで、重ねたものを1つのデバイスとして機能させなければなりません。そのためには、重ねたものの間に電気信号伝送のための配線が必要。そこに活用されるのがTSV(through-silicon via=シリコン貫通電極)と呼ばれるものです。立体に重ねられた基板の垂直方向に作られた貫通穴がTSV。私がこれから取り組む研究は、このTSVに、導電性や絶縁性などの機能を持たせた数十ナノ程度の薄い膜を形成させる薄膜プロセス技術です。

TSVにおける薄膜プロセスの手法は様々ですが、本研究室が着目したのは、超臨界流体です。例えば物質は、固体、液体、気体という3つの状態がありますが、超臨界流体は、とある温度・圧力条件を満たすと液体と気体の区別ができなくなり、両方の性質を合わせ持った特殊な状態です。百瀬研究室で主に使っているのは二酸化炭素の超臨界流体。超臨界流体は、低表面張力、低粘性という特性があり、狭い隙間に入り込みやすい性質を持っているため、ますます微細化が進む半導体デバイスへの活用が期待できます。

百瀬教授は東京大学時代からこれを利用して良質な薄膜を作り、次世代半導体に活用する研究を続けており、私はその実用化に向けて、一歩でも先に進められるような研究をすることが目標。4月に入学したばかりで今はまだ準備段階ですが、しっかり取り組んでいきたいと思っています。

|

まだ研究の種まき状態なので、喜びややりがいを感じるところまでには至っていいないというのが、正直な感想です。わからないところがわからない、というような状況。でも、そこから脱却するために頑張っていることが、充実した研究生活につながっています。この研究分野には将来性があると確信していますから。

短期的には、修士の研究の完遂。今は、研究をするための実験装置を自作しているので、まずはそれを完成させて、研究をしっかりと形にしたいと思っています。

それが終わったら日本で半導体企業に就職することが目標です。日本語、英語、中国語、3カ国語を話せる自分の強みを生かせるのは半導体産業。また、日本はこれから半導体を発展させたいと考えている国なので、そこに貢献するために日本で働きたいです。もちろん、ずっと先はまだ自分でもわかりませんが。

私の両親は、私が物心ついたら、少しの期間でもいいから日本で生活させようという方針を持っていたんです。それに、台湾人はみんな親日家。私も文化的に日本が好きだったから、大学進学は日本を選びました。

でも、祖国である台湾にも貢献したい。台湾は半導体分野なら多少なりとも国際的な影響力を持っていますから、台湾人としてグローバルに活躍するにはいい分野だと思っています。

そして、30年の人生の3分の1を日本で過ごした自分の、台湾と日本両方を理解している強みを生かし、技術だけではなく、両国の文化的な架け橋としても活躍できる人材になれたらいいなと思っています。

研究室でのBBQ |