農業、漁業、医療、文学・・・。

「分からない」をデータ化し、新しい世界を拓く

熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構

戸田 真志 教授

インタビュー担当の健児くんです。今、熊本大学で力を入れているのはデジタルを活用したさまざまな研究。その中で画像処理技術を活用し、農業や漁業、医療など多くの分野で新しいシステムを作っているのが熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構の戸田 真志教授です。今回は、さまざまな分野の基礎データづくりに不可欠となる研究についてお話を伺いました!

私たちの研究室の専門領域は信号処理技術で、中でも画像処理技術についての研究を主に行っています。特徴的なのは、農業や漁業分野への支援を想定した技術開発を続けていることですね。

漁業や農業などの一次産業においては、今どのくらいの資源があって、将来的にどのくらい収穫できるかなどの計測が重要です。これまでは携わる人の経験などに頼っていたのですが、画像処理技術を活用して自動的に分析できる技術を開発し、現場投入しています。

熊本大学に来る前は、北海道の大学にいたこともあり、水産業の分野でホタテガイや昆布の計測を行っていました。海底を撮影した映像を分析し、ホタテガイやホタテガイの捕食者になるヒトデがどのくらいいるのかを解析する技術です。画像の中からホタテガイやヒトデを自動検出することで、今後、どのくらい収穫できるか、ヒトデの被害がどのくらい発生するかなどを確認できるんです。この技術は現在オホーツク海沿いのいくつかの漁協で実際に活用されています。

|

熊本では、トマトやイチゴの収量予測への技術活用が進んでいます。ほ場に24時間観測できるカメラを設置し、葉の出現のタイミングを自動検出することで、将来どのくらい収穫できるかを予測するものです。

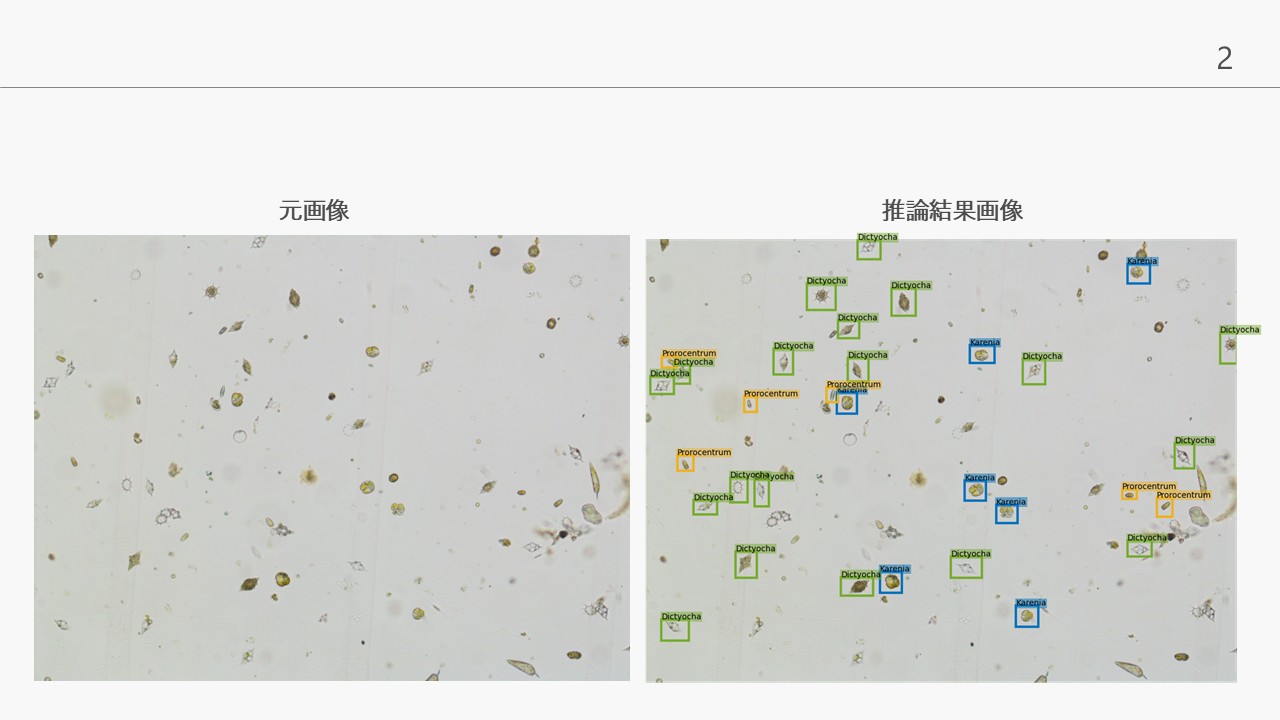

また、赤潮の発生予測も行っています。海水中にどんなプランクトンがどのくらいいるかを自動検出することで、赤潮が発生しそう、あるいは発生しているというのを検知し、アラートを出すまでを一括処理する仕組みです。

|

実は、これ以外にも医療や文学の分野での活用も行っています。医療分野では医学部の循環器内科の先生と連携し、心臓の細胞画像の分析を行う技術を開発しています。心臓を構成している細胞を自動分類し、それぞれの細胞の空間的な配置や密度まで分析することで、循環器の機能を評価する仕組みです。

また、文学部では中国文学の先生と一緒に、古文書の裏に書かれている「紙背文書」の分析を行っています。古文書は使用済みの紙の裏に書かれていることも多く、その中には、日常的な事項や当時のメモなども書かれているんです。当時を知る上で重要なことが記載されていることも多く、どんな文字が書かれているのかを画像処理で分析することでいろいろな新発見が出てきそうです。

ほかにも、筋肉を動かす筋電信号を検知して人間の疲労度などを評価し、リハビリテーションへの応用を行ったり、遺伝子改変した植物がどのように成長するかを3次元で記録したりするなどの仕組みも開発中。さまざまな分野の研究を支えるための基礎データ作りとして活用されているんです。

もともとは計数工学科という分野で研究を始めました。計数工学とは、世の中のいろいろなものを測り、データ化するという技術を専門的に扱う分野です。画像や信号にするというのはデータ化の1つのやり方なんです。

なにかを定量化することで、一見ちょっと分かりづらいものも工学的に明らかにすることができる。それがとても面白くて好きだな、と感じて研究を続けてきました。今はたまたま生き物がターゲットになることが多いのですが、これは固体差が大きいデータから安定した認識率を確保するという、我々が長年やってきたことが活かされる分野だからです。

生き物は生息している現場や見た目が個体レベルで異なります。さらに、隠れたり保護色で擬態したり、分かりづらいものもたくさんあります。バラエティーに富んだ対象でありながら、得られる情報が少なく、ノイズも多い。そんな状況の中でいかに安定した認識率を確保してくか、それが重要だと思っています。

そうしてデータ化することができれば、そのデータはいろいろな分野で活用することができる。これまで分からなかったことを明らかにするためのデータになる。それが面白いと思いますね。

共同研究する際は、知らない分野をやることが多いので、ある一定の知識は自分でも勉強して身につけるようにしています。でも、連携している先生方はその分野でのプロフェッショナル。定期的に打合せをするんですが、思ったことや分からないことを率直に質問することも多いです。毎回レクチャーを受けているような気持ちになります。

そうですね。あまり苦労と思ったことはありません。世の中にないもの、分かっていなかったことを自分の手で明らかにするということはとても楽しいと思っています。我々は工学者なのでモノづくりが原点。なにか作って、世の中に多少なりとも貢献するというのが使命です。それが実感できていることが何より楽しいと思います。

私たちの技術でそれまでの常識を覆せるようなものができたときも嬉しいです。漁師の方に海底画像を見てもらったとき、「海ってこうなってるんだ。だったら、こういうことも考えられるんじゃないかな」という言葉が飛び出したことがあるんです。工学的観点から作った仕組みで、これまでの常識が変わり、新たな発想を創出する瞬間に立ち会ったな、と思えて嬉しかったですね。

|

私は、自然科学だけでなく社会文化科学の大学院にも所属しており、教授システム学専攻の専攻長にもなっています。この専攻では教育カリキュラムの設計方法などが学べるのですが、この知見を活用して海底や臓器などを撮影した映像データを教育、特に小中学生の学びに活かせないかと考えているんです。

私たちが扱う映像データの中には、通常はなかなか手に入れることができない希少データも含まれています。これを子どもたちの学習素材として活用すれば、次世代の育成に貢献できると思っているんです。社会、理科、数学などで利用できる形を作り、教育カリキュラムとして設計できれば、研究成果活用の幅も広がります。教育と工学、分野が違うように見える二つの枠組みにいることで、できることはもっと増えていくんじゃないかと思っています。

大学や大学院で行っている研究活動は、言うまでもなく答えのないもの。自分でたくさん考えて、答えを見つけ出すものです。だからこそ、その分野での世界一を目指してほしいと思っています。幅広い世界での世界一は大変かもしれませんが、分野を限っていけば世界一になることはそれほど難しいことではないと思うんです。そのためには世界一考えないといけないんですよね。

私たちの役割は学生の皆さんに伴走すること。学生の皆さんは私の共同研究者の一人だと思っていますので、一緒に頭から湯気が出るほど考えて、世界一を目指していきましょう!